党史回眸

2017年9月8日 中共中央、国务院印发《关于营造企业家健康成长环境 弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用的意见》。

青山掩映、碧水长天,一条铁龙钻山洞跨江河,蜿蜒穿行于秦巴山间、汉水沿岸。当年,一条因“三线建设”兴修的出川之路,成功打破了天然屏障。现如今,这条铁路依然横贯鄂、陕、川、渝三省一市,奔驰的动车组行驶在崇山峻岭间,让当初的梦想变为现实,“蜀道难”亦成为历史。 这条横贯我国东西的铁路大动脉就是著名的襄渝铁路。

央视《国家记忆》奋战襄渝线

领命出征,进军鄂西北

20世纪70代初,在党中央、中央军委的领导,湖北、陕西、四川等各级政府,广大人民群众的鼎力援助下,铁道兵、“三线学兵”、民工(民兵)集结59万人(最多时达83万人),组成中国最庞大的筑路大军,掀起国家三线建设重点项目襄渝铁路。

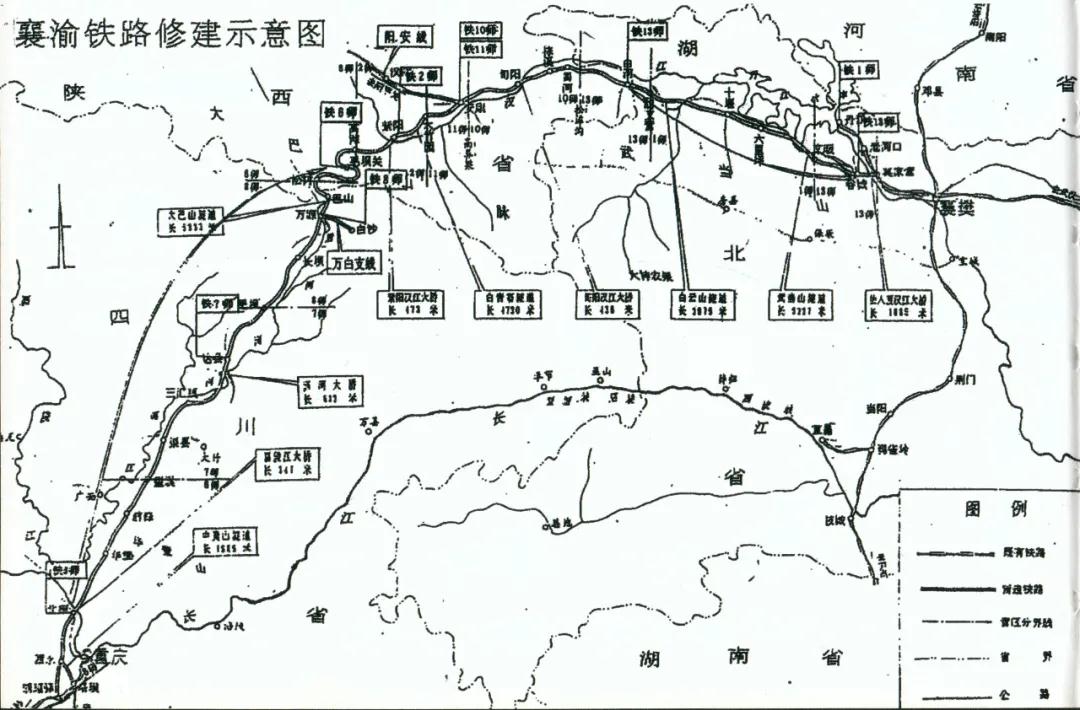

襄渝铁路示意图

襄渝铁路东段为鄂西北丘陵低山区,中段为秦岭巴山区,西段为四川盆地丘陵区。铁路横穿武当山、白云山,再经华蓥山、中梁山,在仙人渡、旬阳、紫阳3跨汉江,9跨东河,7跨将军河,33次跨后河,在北部跨嘉陵江。沿线两岸山高谷深,水流湍急,地势险峻。全线桥梁716座,隧道405座,桥高隧长,工程任务艰巨。

1968年,从抗美援越前线回国的铁一师,就近进入云南,担负起成昆铁路南段的收尾和配套工程。翌年,积极响应毛泽东主席“三线建设要加快”的伟大号召,转战鄂西北,投入到襄渝铁路建设中去,担负十堰境内文(畈)胡(家营)段铁路施工任务。文胡段位于襄渝线东端,东起谷城县文畈站,西至郧县胡家营站,全长127.8公里,蜿蜒于鄂西北群山之中。这段线路地形复杂,桥隧比较集中,桥隧总长占线路总长的40.8%,工程任务艰巨。出文畈站后,铁路两次穿越武当山支脉,横跨堵河,七越将军河,而后折入汉江峡谷南岸,溯江直逼胡家营车站。

1969年4月,铁一师师部和一团分别派出先遣部队和先遣组,先期进驻襄渝铁路湖北管区,为后续部队全面开进做准备工作。同年底,一师所部26000人开赴襄渝线郧阳地区(今十堰市)境内施工沿线,一场轰轰烈烈的襄渝铁路大会战全面展开。

肩挑背扛,绝壁凿路

修建襄渝铁路文胡段任务重、工期短、兵员不足。鉴于此,铁一师请示当时的武汉军区,经湖北省人民政府同意,先后抽调黄冈、鄂城、襄阳、郧阳、咸宁地区的民兵师支援。1970年民兵为3.5万人次,1971年为9.5万人次,1972年为1.4万人次,1973年为1万人次。为了加强襄渝铁路十堰段的建设,根据铁道兵总部的建议,武汉军区和湖北省决定成立民兵指挥部。施工中,以部队为主,辅以民兵,也有民兵单独承担一段或一个工点的修建任务,也有以民兵为主,以少量部队予以加强。

建设过程中,个别地段出现了桥隧相连、站隧一体的现象,如堵河大桥到小花果8公里路段中,桥隧就占正线的89.6%,施工难度非常大。整个文胡段工程造价为每公里30.6万元。

战士们肩挑背扛把粮食和施工物资送上山

当时的铁路施工尚处于半机械化状态,设备很简陋,缺乏大型掘进和运输机械,交通闭塞,物资缺乏,铁路沿线少有公路,甚至多数地方没有电力,唯一能依赖的就是风枪、炸药和卷扬机牵引的矿车,其余全靠人工完成。

毕家院人工填方施工现场

施工初期,手推车、扁担成为主要的物资运输工具。哪里缺人,哪里就有人顶,几乎工地上的每个人,都从事过多项工种。没有搅拌机,施工混凝土全靠人工搅拌。地上铺上几块大钢板,按照比例倒入水泥、砂子和水,战士们挨个围着钢板站一圈,一声令下,铁锹翻飞,灰尘四起,泥浆飞溅。年轻的铁道兵,浑身有使不完的劲,一把铁锹用上十天就变秃噜了,几块钢板被磨得像镜子一般能照人。而建桥筑路所需的钢材、水泥、枕木以及生活所需的粮食,根本无法用汽车运送,成千上万吨的工程物资和建材,全靠战士和民工们肩挑背扛。

这些都不算什么,最令人担心的是点炸药,由于当时没有电子雷管,点炮放炮都靠人工。炸药就放在民工凿的凹洞里,山体炸开后,民工再利用传统的人力方式,凭靠铁铲和箩筐装渣装土石,一筐一筐挑出去。

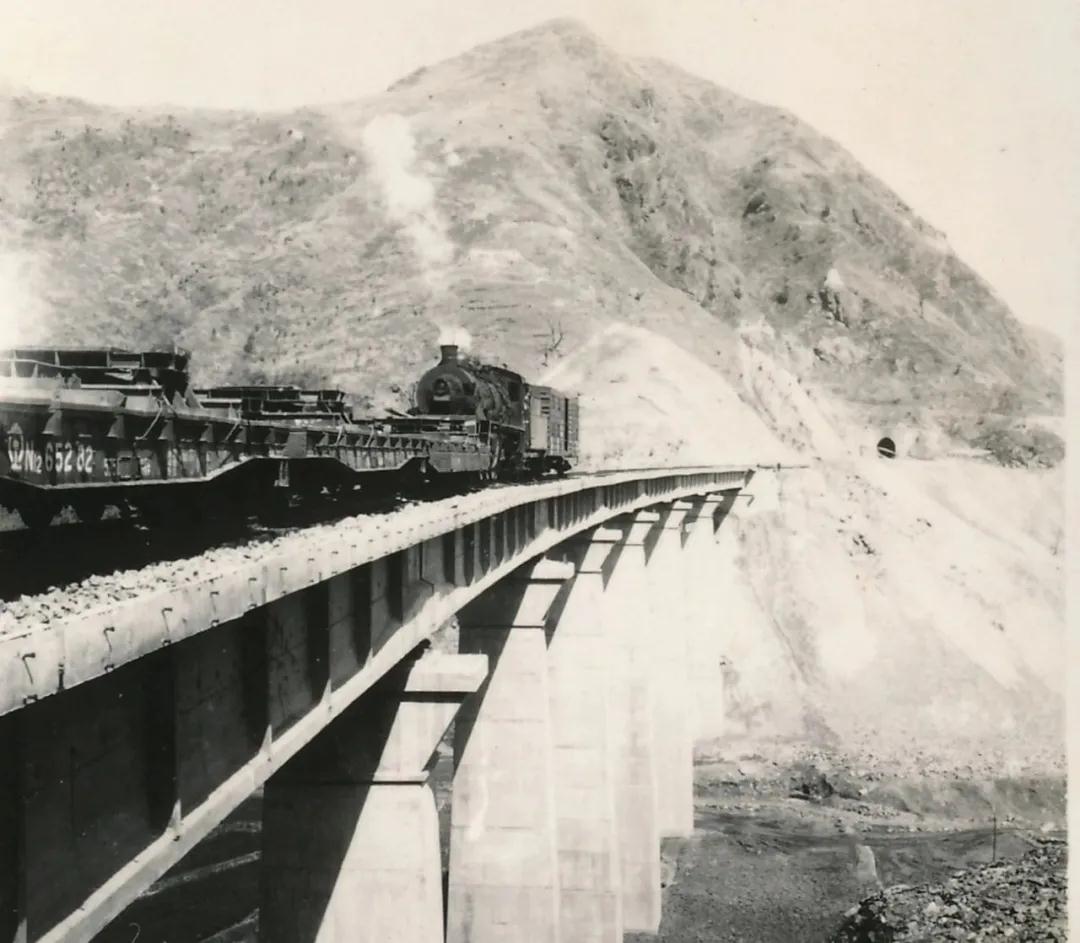

襄渝铁路文(畈)-白(浪)段,大堰沟大桥架梁时情景

修建这条铁路的代价是相当巨大的。据央视《国家记忆》报道描述:“襄渝铁路每推进一公里,就有一名战士牺牲倒下。地震、泥石流、山体滑坡等自然灾害几乎时时在发生,山火、爆破、翻车事故几乎天天都有”。整条铁路地形地貌都极其特殊,基本上过了隧道就是桥梁,架了桥梁又钻山洞,在当时工程机械不先进的情况下,铁道兵、民兵、民工等靠着坚强的毅力,在悬崖峭壁之中,硬是凿出了这条铁路线。

过武当,早通车

早出车,世界革命早成功

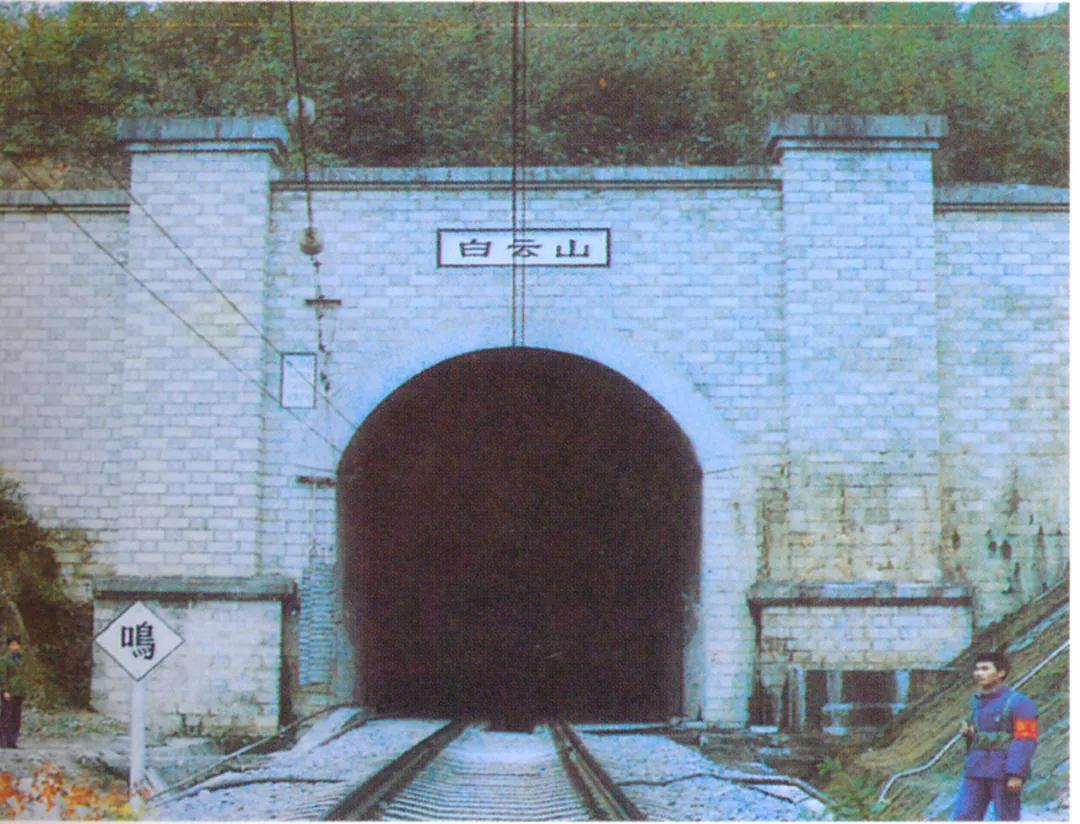

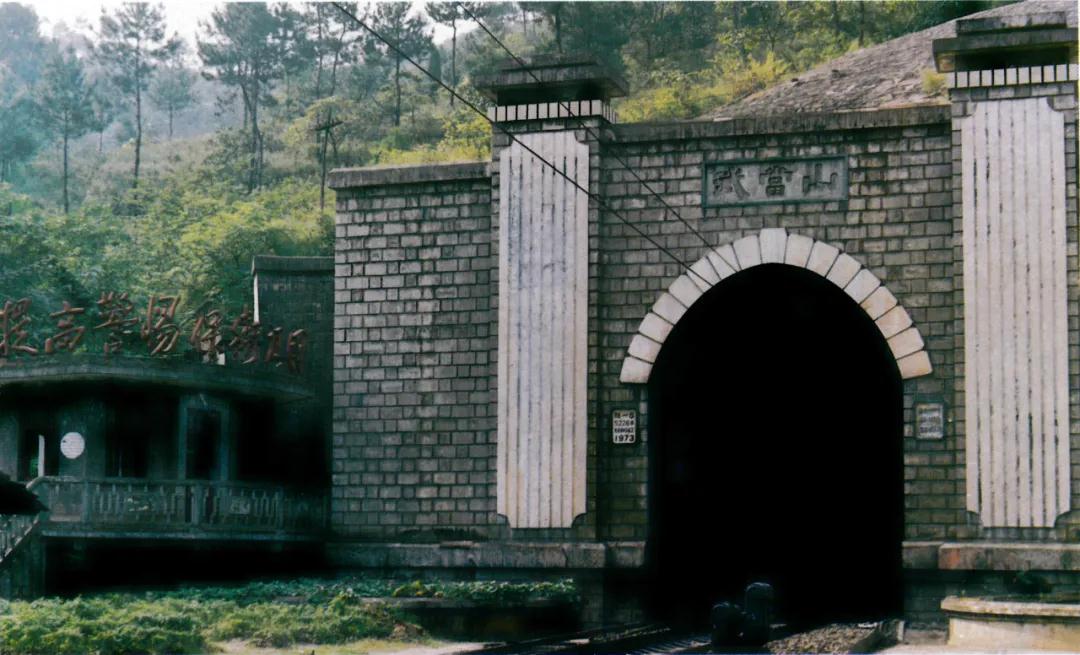

铁一师在襄渝线上的重点工程是白云山隧道和武当山隧道,其中的武当山隧道长5226米,是襄渝线上第二长隧,是第二汽车制造厂原材料和产成品运输的主要通道。它位于武当山山脉北麓边缘,穿越北河与浪河分水岭。

白云山隧道

最初,经过科学计算,武当山隧道的施工期需要三年以上才能完成。此时,第二汽车制造厂的建设也如火如荼的在十堰展开了,传出了“过武当,早通车,早出车,世界革命早成功”的口号。这个口号对武当山隧道建设形成了“倒逼工期”的局面,给铁道兵参战部队以极大的压力。它能否早日开通,对在鄂西北的第二汽车制造厂和总后勤部各工厂的产品运输,具有极其重要的作用。这在当时可是一个政治问题,是对待世界革命的大问题。

武当山隧道

这条隧道施工断面狭窄,大量兵员无法展开,参加施工的部队只能是巧干加苦干,以确保竣工时间。从1970年5月1日开工建设时起,铁一师迅速掀起了劳动竞赛和比武高潮,按照“三高一低”(即高标准、高质量、高速度、低成本)的要求,严格管理,认真施工。他们采用平行导坑和斜井开掘齐头并进的先进技术,进行武当山隧道的施工。指战员们在华罗庚优选法工作组的协助下,采用了加大边墙,加厚拱顶的科学方法战胜了隧道塌方的难关。并多次创造出单口成洞一百米的记录,加快了进度,争取了时间。

在武当山隧道施工中,铁一师整整动用了两个团的兵力,干了13个月才打通隧道。施工线路通过的地段多为云母片岩,松软破碎,沿线两岸山高谷深,水流湍急,悬崖峭壁,地势险峻,地质复杂。面对艰难险竣、步步惊心的施工环境和复杂的地质构造,塌方冒顶、山体滑坡、泥石流等自然灾害的时刻相伴,施工中危机四伏,到处险象环生。铁一师做到了“双百、双无、两不超”,即二百米进山洞,二百米成山洞,无人员伤亡事故,无工程质量事故,不超劳动定额标准,不超主要原材料定额标准。这以当时的施工技术和装备来说,确实是一个挑战。但铁一师精心组织,精心施工,以对党和人民高度负责的态度,节约施工成本,提高工程质量,再现了英雄部队的本色。

青山处处埋忠骨

铁兵军魂长存

在这段线路内,铁道兵30万大军和10余万民兵组成山中巨龙,完成了大量工程:

路基正线站及附属土石方1744万立方米,挡土墙8亿立方米;

开通隧道69座,总长34.2公里,其中长千米以上的隧道有8座,武当山隧道长达5000余米;

架设桥梁114座,共长18公里,其中30米高桥有23座,最长的余家湾栈桥长564米,最高的六里坪桥墩高44米;

修建车站12个,标准房屋9.8万平方米,临时房屋73万平方米,公路便道306公里;

架设高压输电线路238公里,完成正线铺轨80.4公里,辅线铺轨29.5公里。

襄渝铁路文(畈)——白(浪)段,列车行驶在大峡沟大桥

铁一师在修建襄渝铁路时还帮助群众兴修水利、整治农田等。在修浪河水库掏溢洪道的过程中,由于水势突涨牺牲了一个战士,但部队自己安葬了这位战士,并抚恤了他的家属,没有让地方政府花一分钱。每逢过年过节,地方政府也会给铁道兵送粮、送菜。铁道兵为六里坪多个居民点修通了自来水。部队经常送教育、文艺、电影等下乡,提高驻地群众的科技文化水平,丰富群众的精神生活;部队医院还会送医送药下乡,为群众解除疾病困扰,救死扶伤。铁道兵在武当山区施工期间,与地方建立了良好地军政、军民关系。为保护武当山玉虚宫等文物古迹,铁一师修改了原定的设计方案,把铁路路基和老营火车站往北推移了一两百米,增加了老营1号和2号隧道,延长了老营河大桥,加大了工程量和施工难度。

老营烈士陵园

“活着干,死了算,干就满腔青春血,一生交给党安排”是那个时代的誓言。铁一师指战员发扬“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,把自己的一切献给襄渝铁路建设,先后有197名干部战士献出了宝贵的生命,长眠在武当山下老营烈士陵园。这座烈士陵园高大的纪念碑上刻有毛主席题写的 “革命烈士纪念碑”几个大字,碑的背面刻有周总理题写的 “为人民而死”的金字碑文。最小的年仅18岁,大多数才20出头,他们的献身精神,可歌可泣,名垂青史。

修建襄渝铁路时,由于鄂西北地段地势险峻,地质复杂,岩层风化破碎严重,断层、堆积层、滑坡、溶洞等不良地质现象较多,施工难度较大,常常发生塌方,很多战士都牺牲在塌方事故中。

四团十九连战士兰祥万,1970年8月31日,他在红卫2号隧道边墙模型板安装时,拱部顶端出了大裂缝,碎石和泥土不断地下落。他意识到一场大塌方即将发生,正在下面作业的5名战友的生命受到严重威胁。危急关头,他纵身跳上拱顶,用肩膀拼命顶住拱顶的支撑木,高喊:“快闪开!”听到他的喊声,5名战友迅速躲开了。就在这时,乱石和泥土如潮水般倾泻下来,21岁的兰祥万被深深地埋在了里面……

五团十四连战土许镇良,1972年7月18日。在开掘武当山隧道时,发现身旁一根支撑木在颤动,他立即意识到这是塌方的预兆。正在施工的战友如不马上离开,就有生命危险!情况万分危急!他赶紧冲到一群战友面前,连喊带推将战友推出险区。

这时,支撑木颤动得更加厉害了,当他正准备离开危险区时发现,还有一名战友由于离得较远,还没有撤离险区。在这危急关头,他一步跃过去,猛力一推,将这个战友推离险区。他自己却来不及躲避,被塌下来的泥石压住了,献出了生命。

襄渝铁路全长913公里,1969年开工,1973年10月19日全线接轨通车。工程浩大,任务艰巨,时间紧迫,速度之快,创造了中国铁路建设史的奇迹,铁一师部队指战员在修建文胡段中功不可没,他们付出了很大代价,不畏艰难险阻,不怕流血牺牲,把自己的智慧、青春、生命献给了祖国,这就是当年铁道兵的品质、铁道兵的情怀。

庆祝襄渝铁路通车

1978年6月,襄渝铁路全线通车,正式交付运营。

1981年5月1日襄渝铁路正式并入国家铁路运营网。

2005年,国家批复建设襄渝铁路二线。中铁十一局以铁一师曾修建襄渝铁路的优势,再次中标襄渝(又称武康)二线十堰段。

2009年6月27日,襄渝铁路二线十堰境内襄(樊)胡(家营)段开通。9月20日,襄渝铁路二线全线建成通车,重庆至襄樊特快列车运行缩短38.5小时。

2009年10月1日,D502次十堰——汉口动车组从十堰火车站首发。

2010年5月又增开两列动车组,两地旅行时间由过去的5到10个小时缩短至3小时38分钟。自此,十堰正式跨入高速铁路时代。

襄渝铁路的建设,增强了我国铁路东西方向的交通运输能力,促进了华中与西南的经济发展。这对于巩固我国国防建设,改善中西部铁路布局,都具有重大作用和深远的意义。

岁月己逝,但抹不掉五十多年前的峥嵘岁月,难忘的记忆,铁一师部队在襄渝铁路建设中作出的贡献,已载入史册,千古扬传,对长眠在武当山下的英烈,永远缅怀。

铁一师襄渝铁路纪念馆揭牌

当列车穿梭过一个个隧道、一座座桥梁时,长鸣的汽笛声回荡在山谷,那是当年铁道兵战士一次次冲锋的号角。

虽然铁道兵番号己经撤销了,但铁道兵精神永存。当年的铁一师部队现改编为中铁十一局,在社会主义建设中,他们始终保持和发扬战争年代那种不畏艰险、一往无前的传统作风,风餐露宿、沐雨栉风,志在四方、艰苦奋斗,为国家新建了一条又一条的钢铁大动脉。

铁道兵精神与山河同在

它永远激励和鼓动着铁建人

勤奋进取,克坚攻难,勇往直前!

来源:中铁十一局集团微信公众号

原文链接:点击查看

推荐:贺腊根

编辑:涓涓

欢迎关注微信公众号

版权所有©2019

京ICP备1204503号