宫卫国简介

宫卫国,男,画名金童,竹园斋主人1954年出生于四川省长宁县,祖籍山东济南。1974年入伍,铁十一师五十三团战士、排长、政治处干事;十一师政治部组织科干事。1983年调入国防科工委政治部,历任保卫部干事、副处长、处长,国防科工委政治部政治工作研究室主任,总装备部政治部副秘书长,中国酒泉卫星发射中心技术部政委,中国航天远洋测量船基地副政委等职务,现退休在北京。

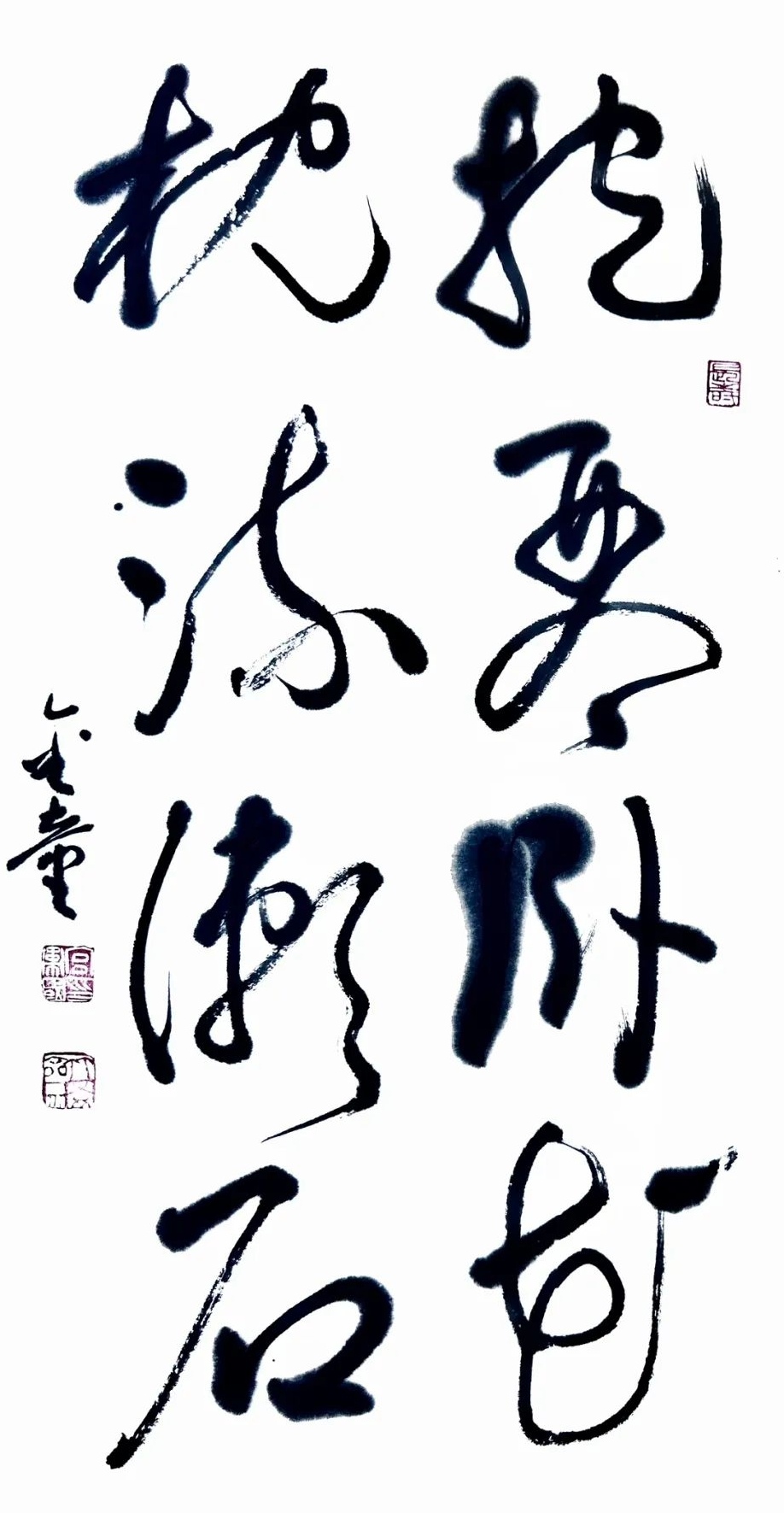

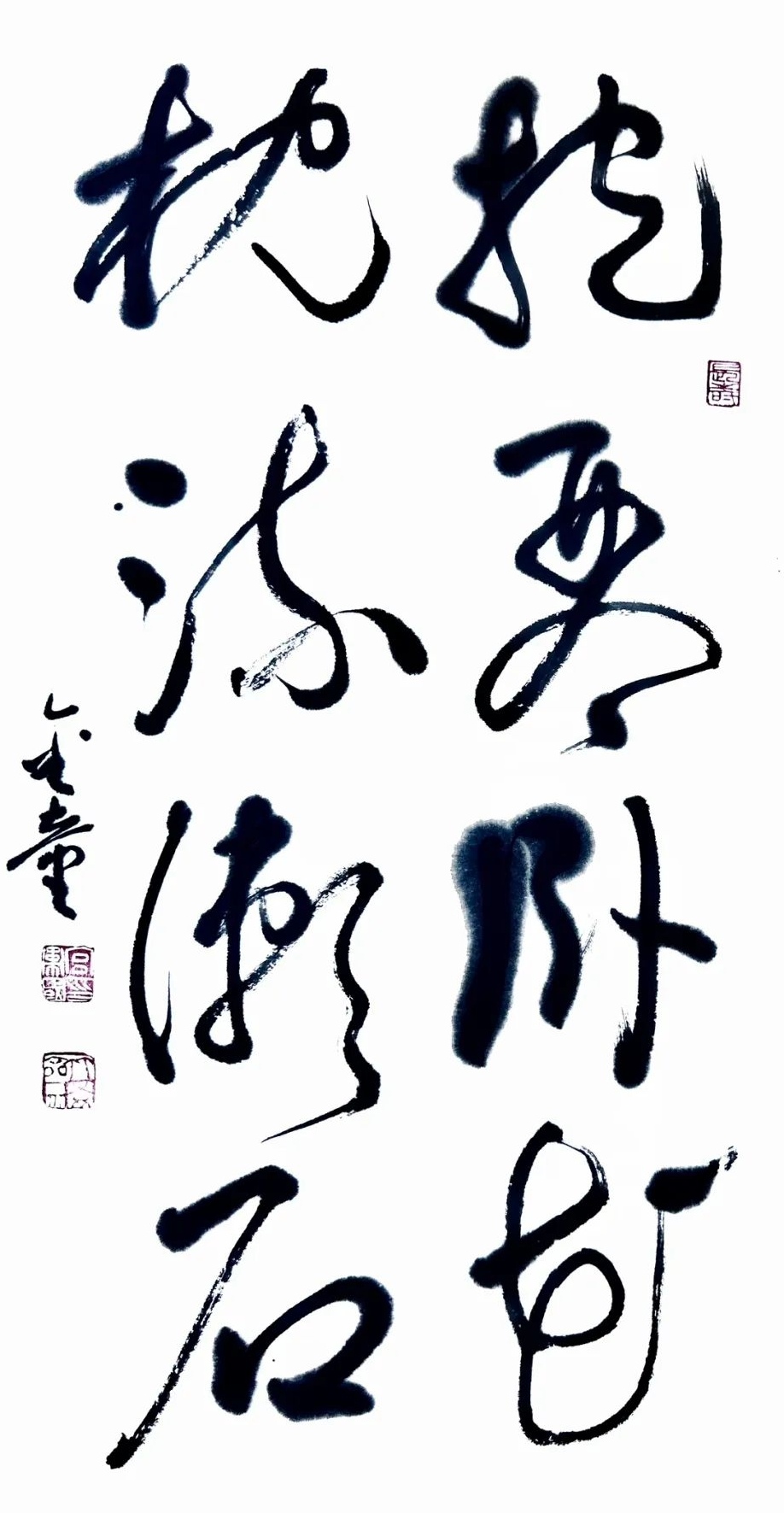

抱琴卧花

枕流漱石

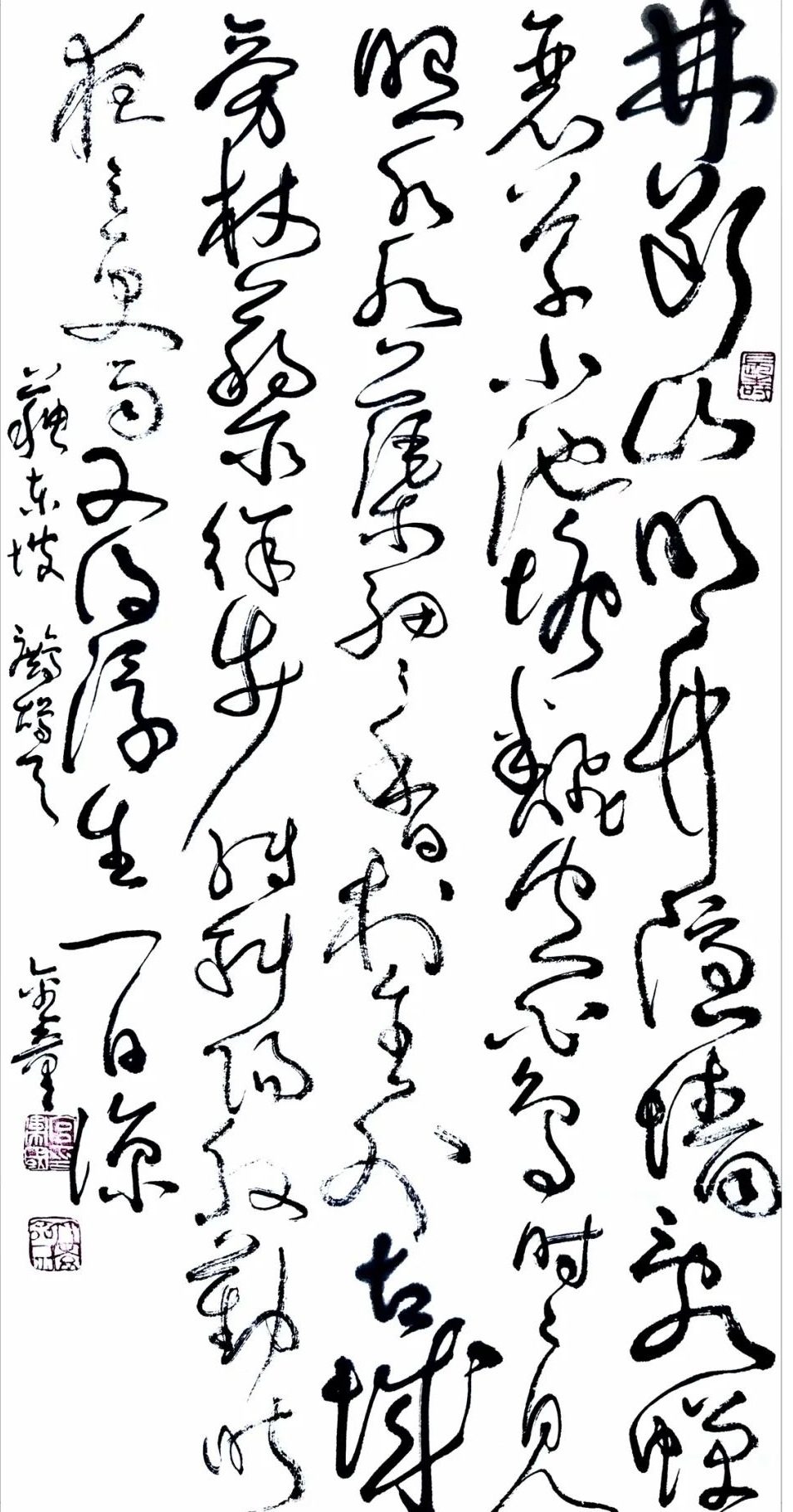

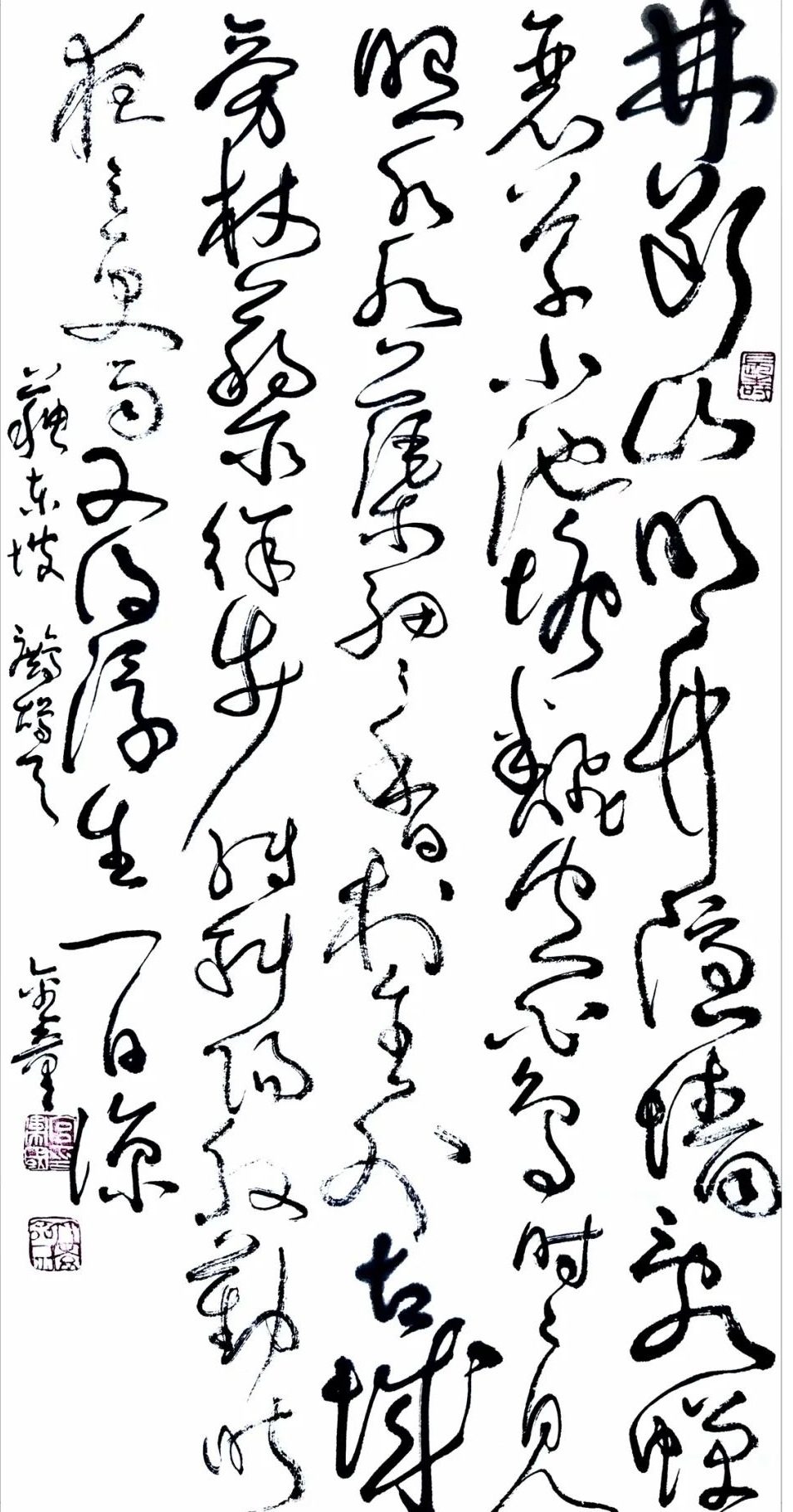

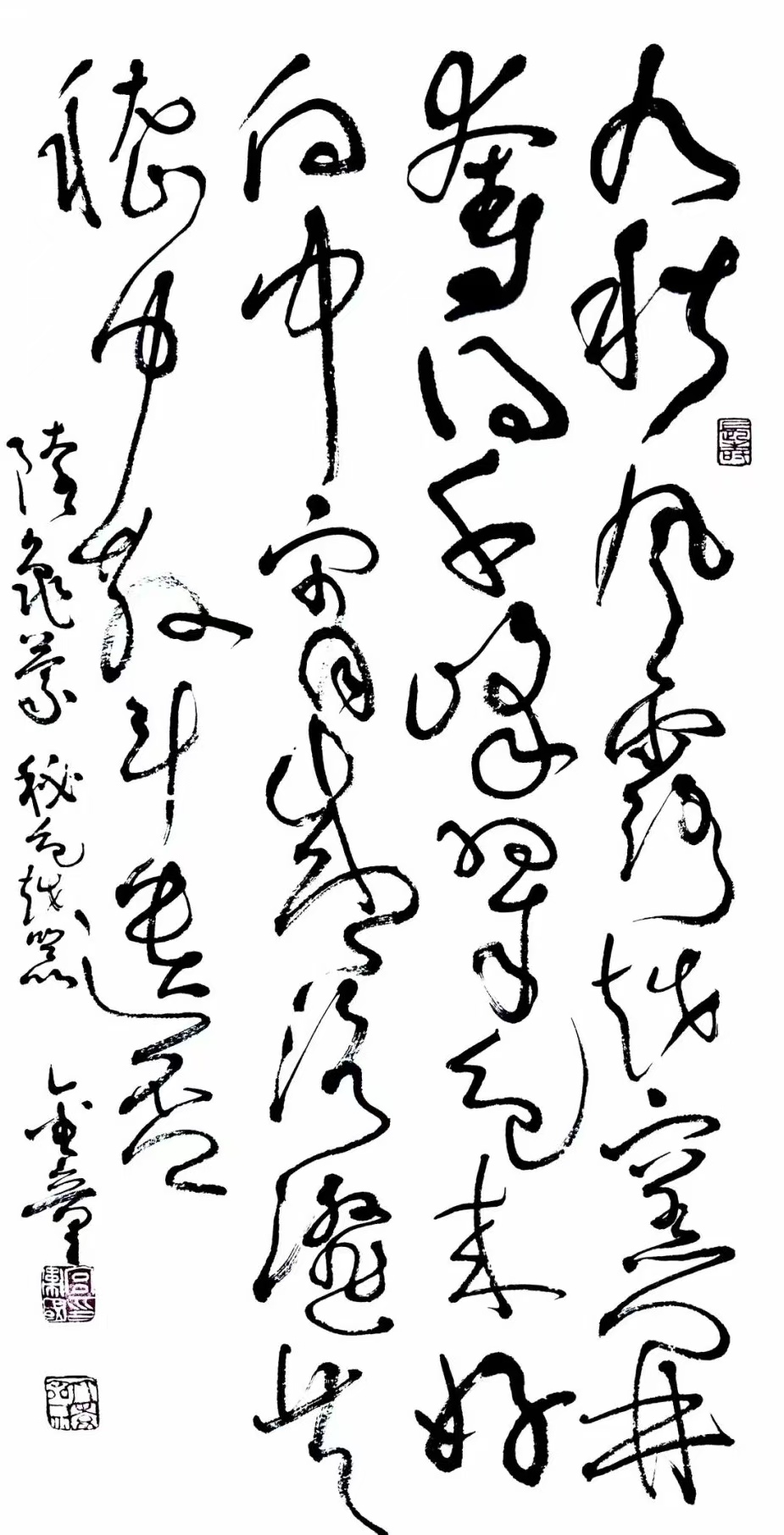

鹧鸪天·林断山明竹隐墙

[宋]·苏轼

林断山明竹隐墙。

乱蝉衰草小池塘。

翻空白鸟时时见,

照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁。

杖藜徐步转斜阳。

殷勤昨夜三更雨,

又得浮生一日凉。

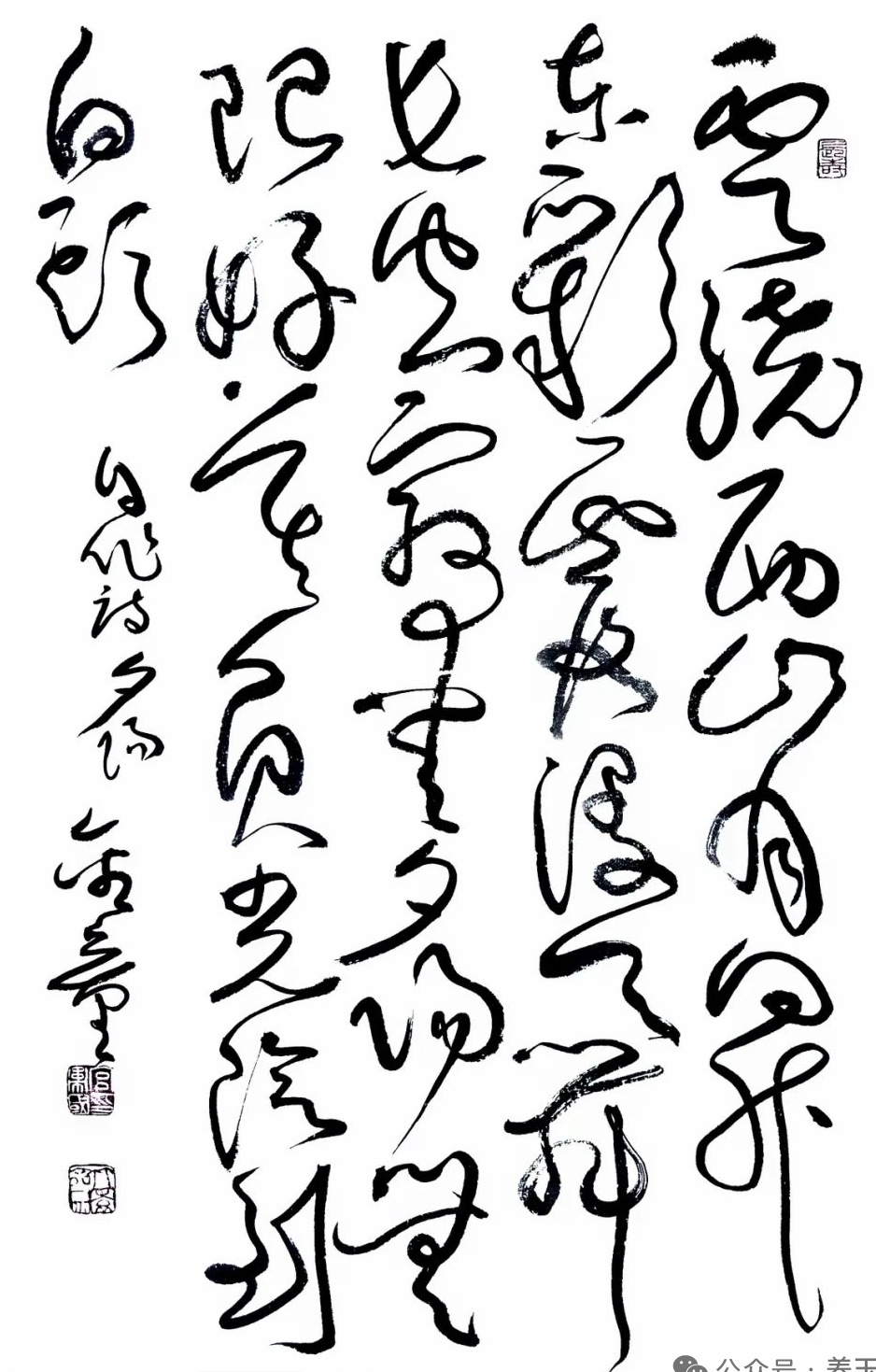

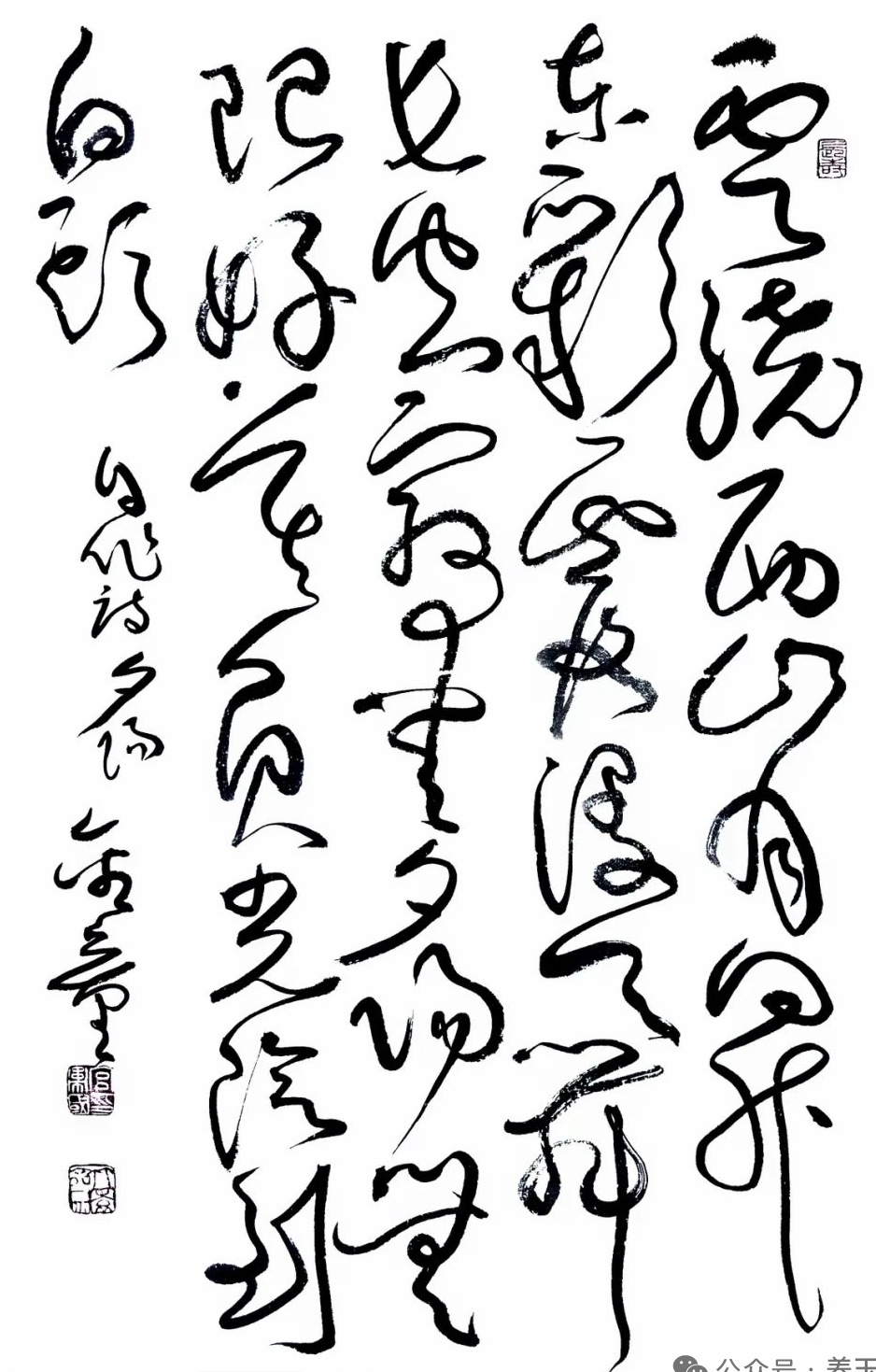

《夕阳》

作者 宫卫国

云绕西山月升东,

彩霞漫天舞长空。

最爱夕阳无限好,

莫负光阴到白头。

2025.7.4

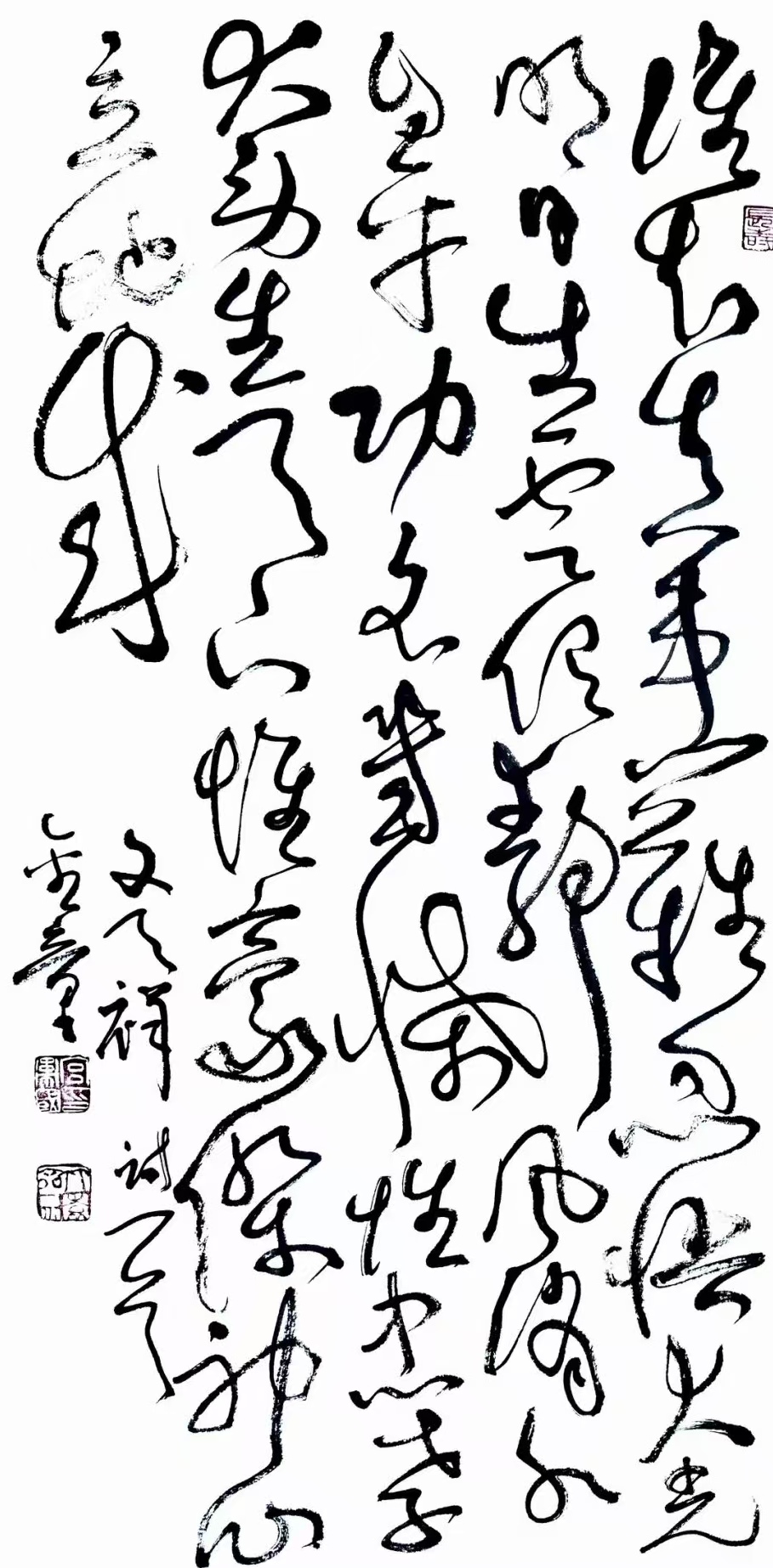

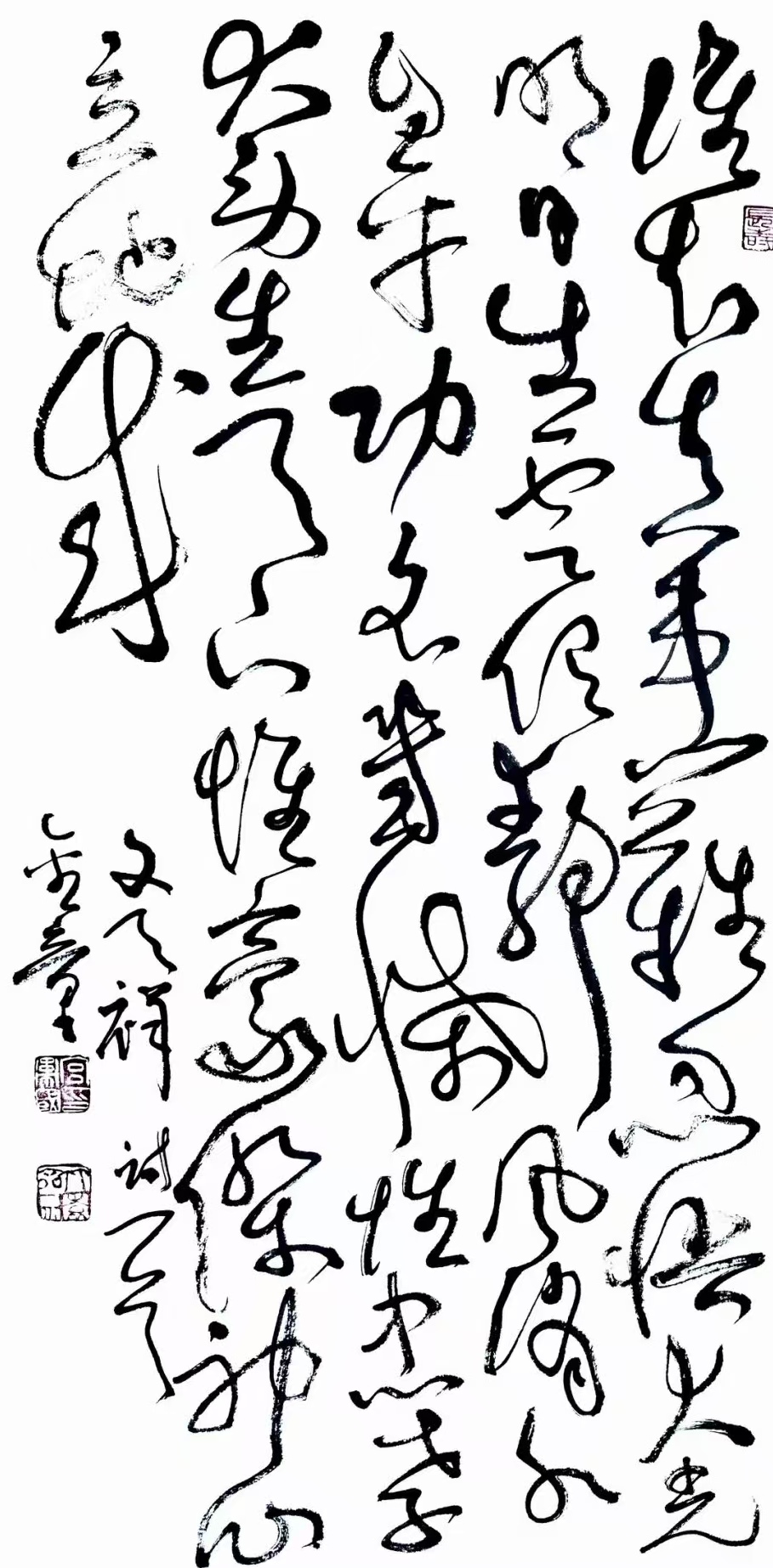

读文天祥《望南华》

作者 宫卫国

南宋民族英雄文天祥在被元军捕获后,坚贞不屈,在押解途中,作了许多诗,其中有《望南华》:

“北行近千里,迷复忘西东。行行至南华,匆匆如梦中。

佛化知几尘,患乃与我同。

有形终归灭,不灭惟真空。笑看曹溪水,门前坐松风。南华指的是广东南华禅寺。南华寺,又称宝林寺。始建于南北朝梁武帝天监元年,公元502年)。据史料记载,是年印度高僧智药三藏°自广州北上,途经曹溪,“掬水饮之,香味异常”,“四顾群山,峰恋奇秀”,“宛如西天宝林山地”遂建议在此建寺。天监三年,寺庙建成,梁武帝赐“宝林寺”名。后又先后更名为“中兴寺”、“法泉寺”、至宋开宝元年(公元968年),宋太宗敕赐“南华禅寺”,寺名乃沿袭至今。因禅宗六祖在此弘法,也称六祖道场。

文天祥不是佛家弟子,怎么写出了这样的诗。经查阅史料,才知道文天祥在途中遇到异人,传授佛法,使文开悟。文天祥还有一首诗专门写了此事和他开悟的感受。祝犁单阏月赤日焉逢君滩遇异人,指示以大光明正法。于是死生脱然若遗矣。作五言八句。

谁知真患难,忽悟大光明。

日出云俱静,风消水自平。

功名几灭性,忠孝大劳生。

天下惟豪杰,神仙立地成。

禅宗认为,开悟可以在刹那间,相信文天祥定是证悟菩提,否则写不出这样的诗来。

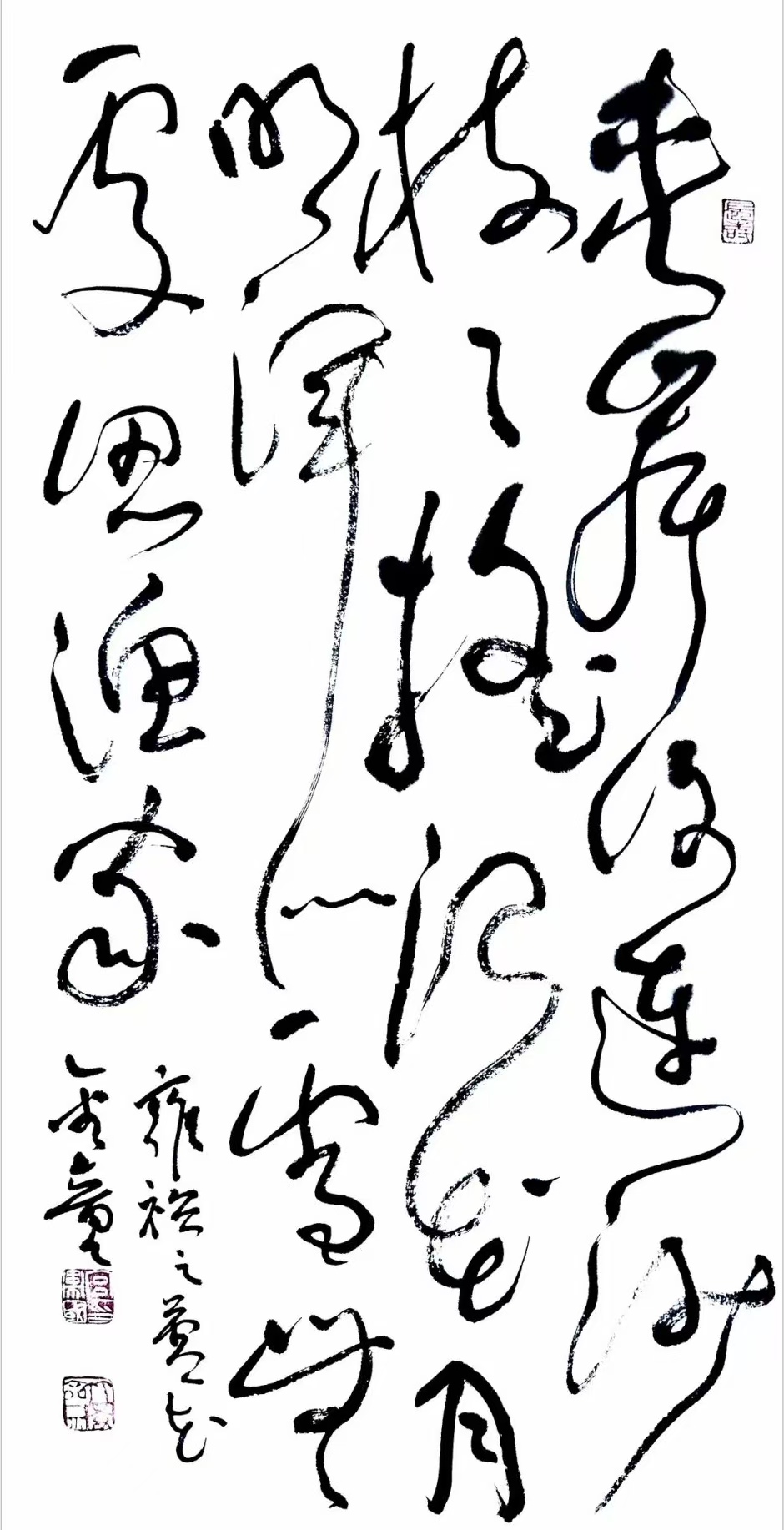

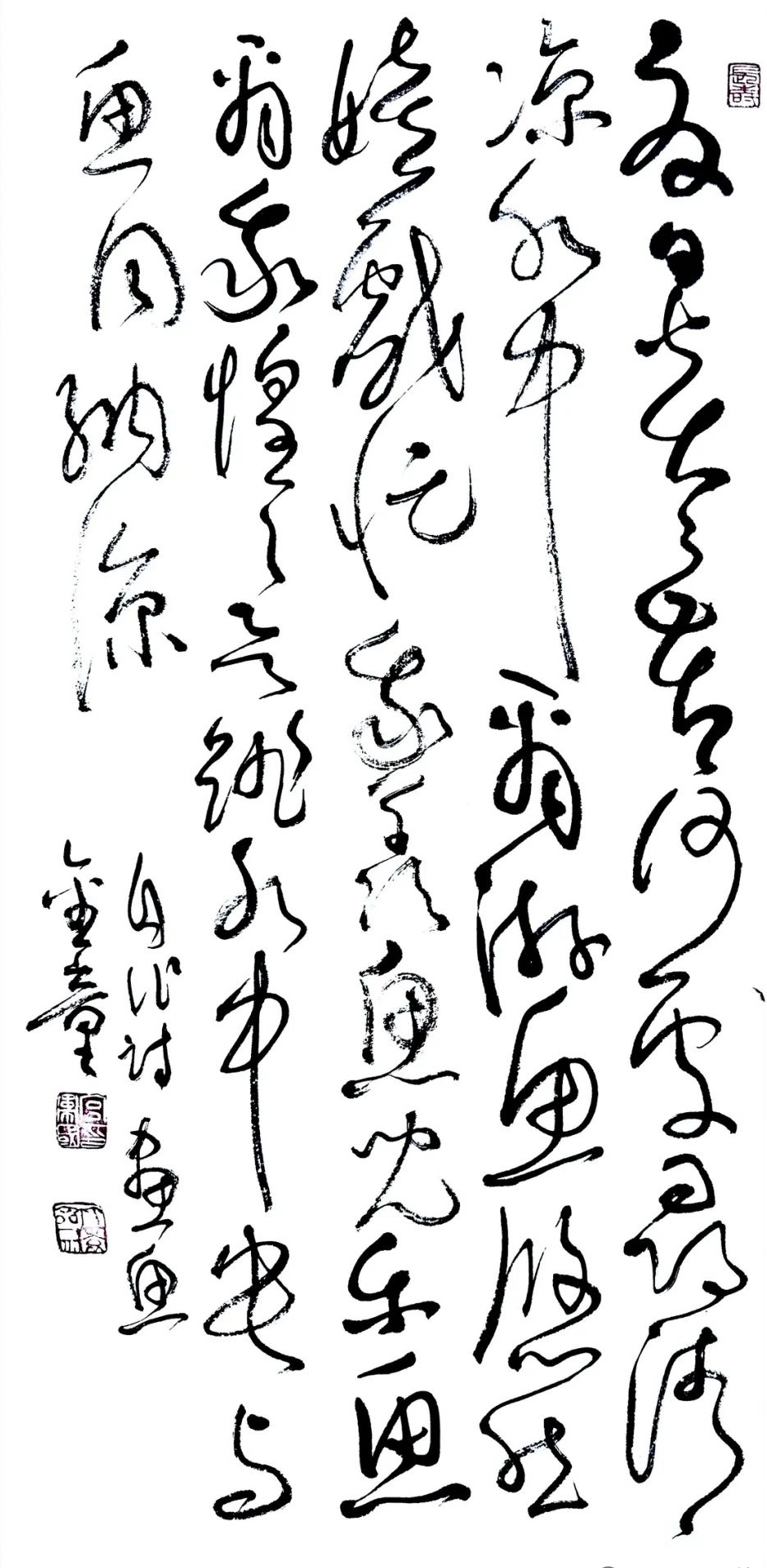

摇浪

作者 宫卫国

很喜欢唐代诗人雍裕之的《芦花°》中的摇浪一词,一下子把人带入了水天一色的境界,是风摇浪还是浪摇风,是船摇浪还是浪摇船,是鱼摇浪还是浪摇鱼,此刻,都不是,是我的心在摇。于是,提笔书写此诗:

“夹岸复连沙,

枝枝摇浪花。

月明浑似雪,

无处认渔家。”

书完感觉兴味正浓,再画上两条鱼,那小鱼摇头摆尾,好像浪在摇啊摇啊,我问:是鱼在摇浪,还是浪在摇鱼?鱼不语。哦,应该是我在摇吧!

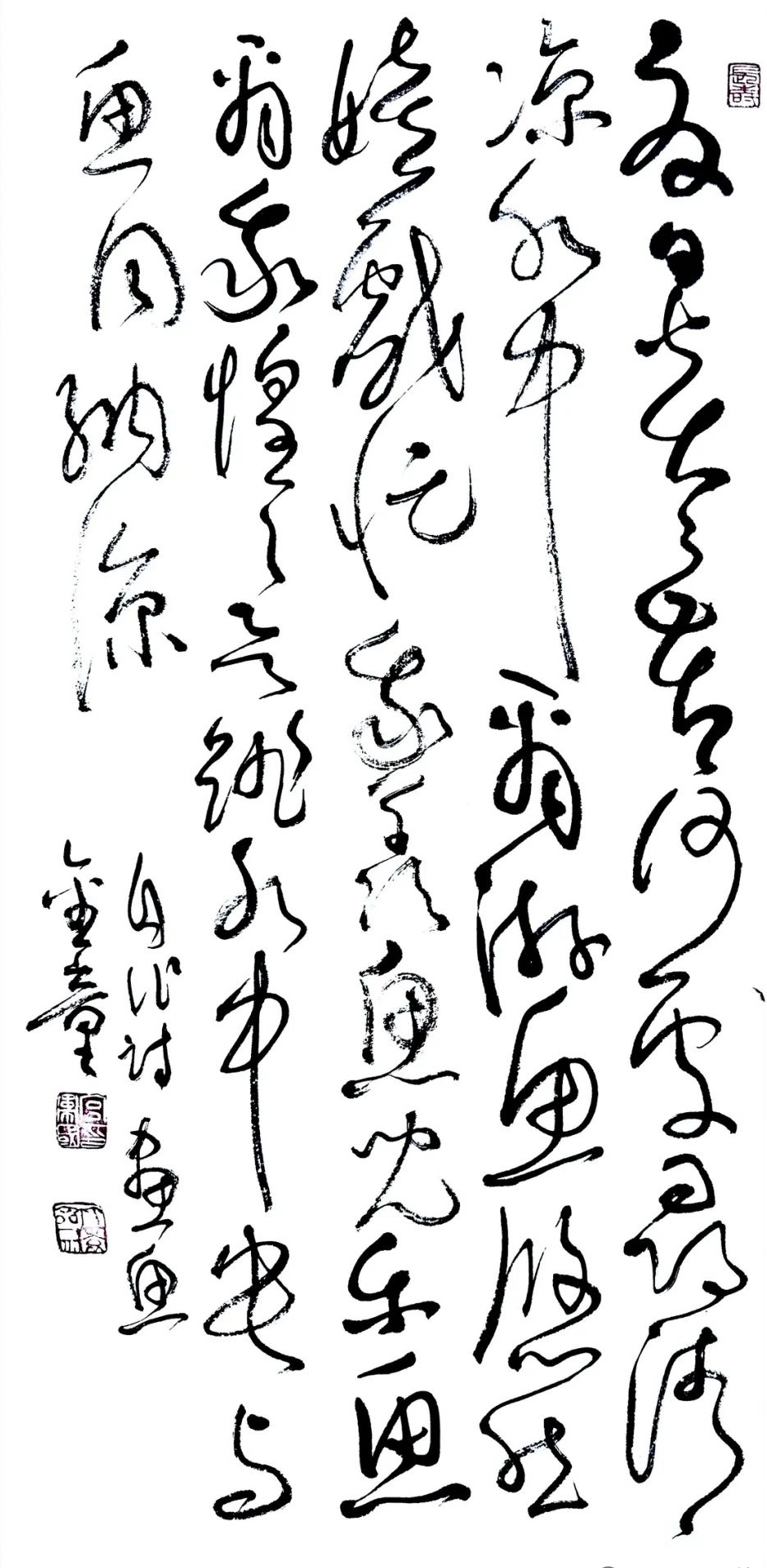

《画鱼》

《画鱼》

作者 宫卫国

夏日炎炎苦,何处寻清凉。

水中看游鱼,悠然嬉戏忙。

我羡鱼儿乐,鱼看我惶惶。

欲跳水中央,与鱼同纳凉。

题画诗2019.7.7于北京安园

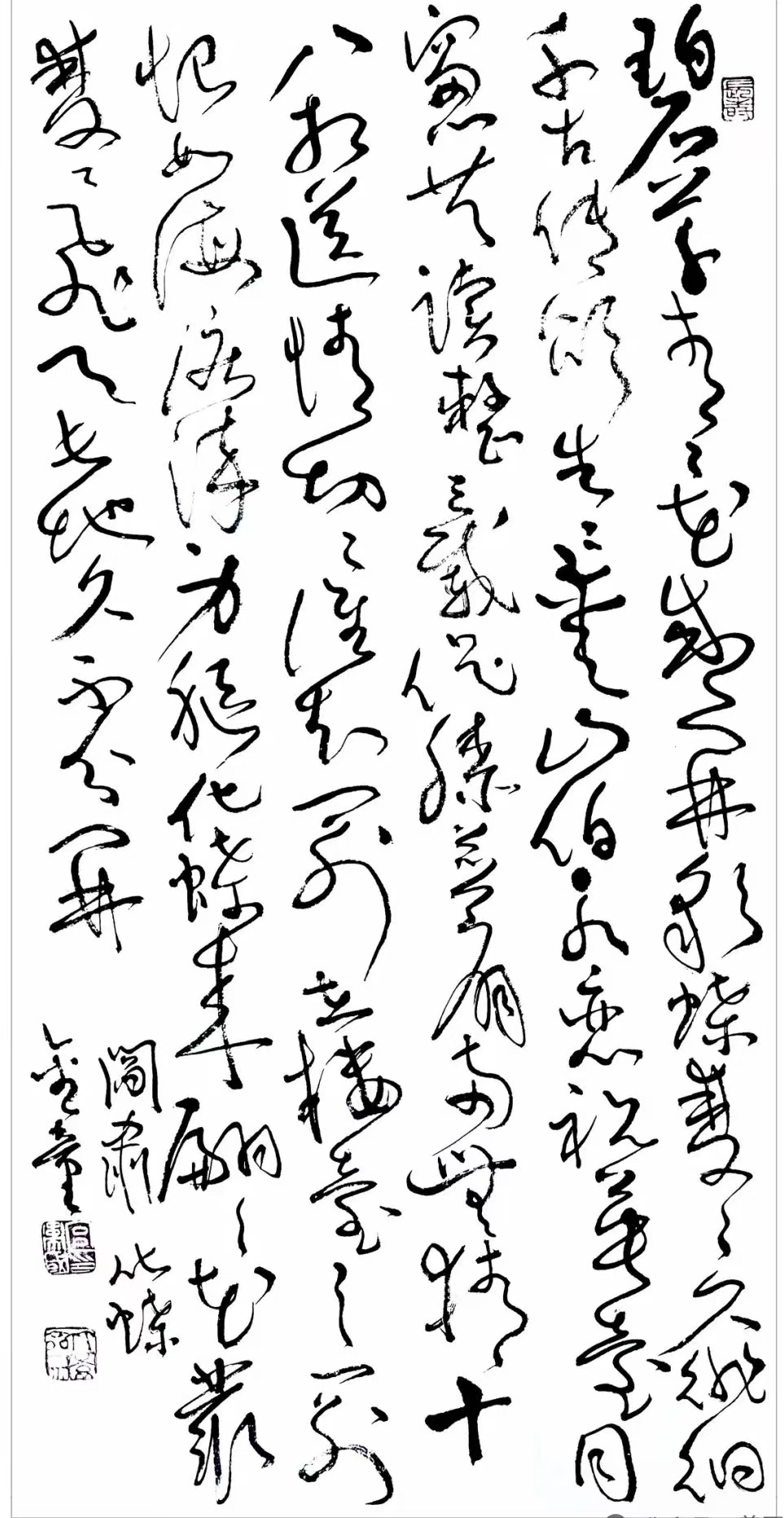

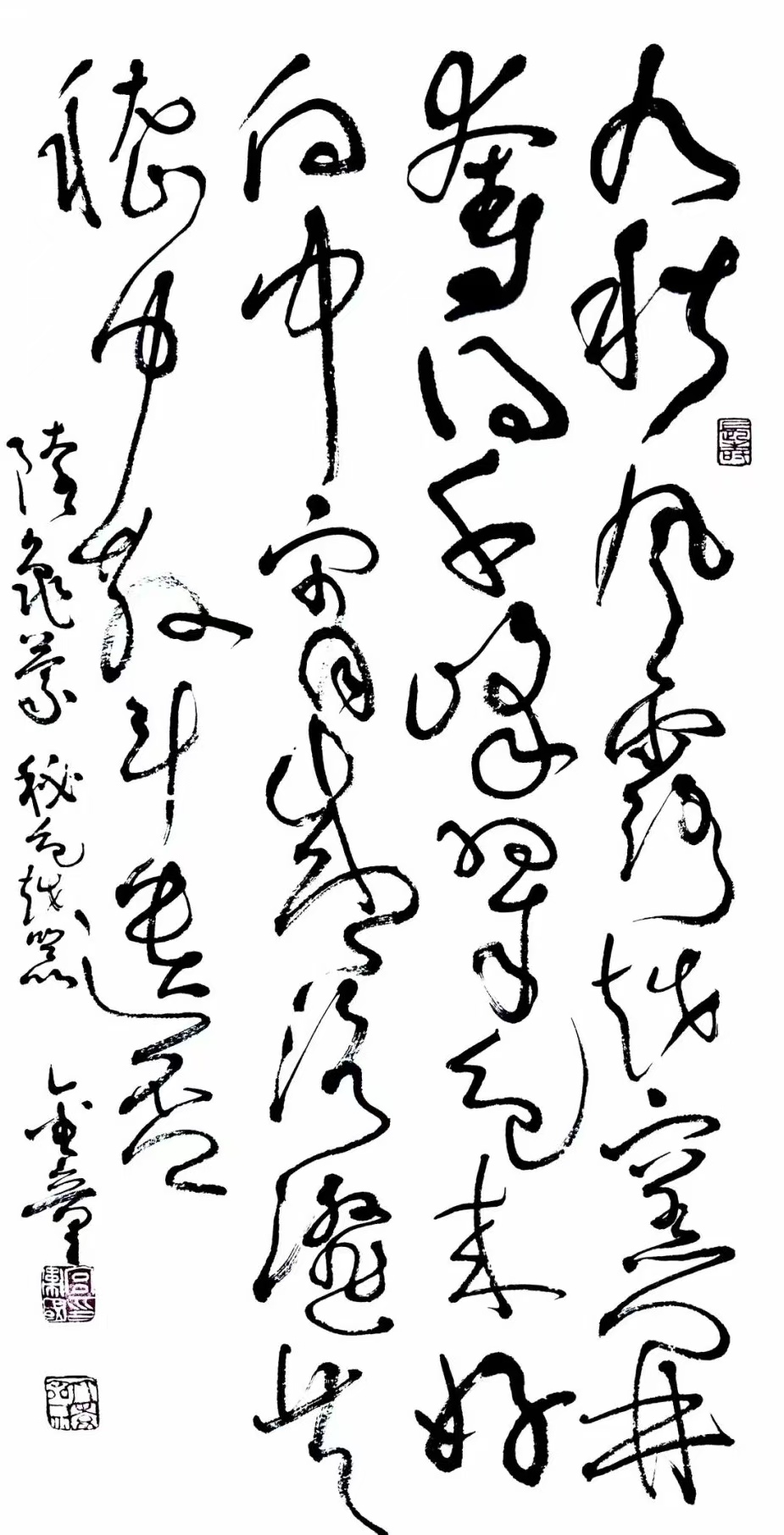

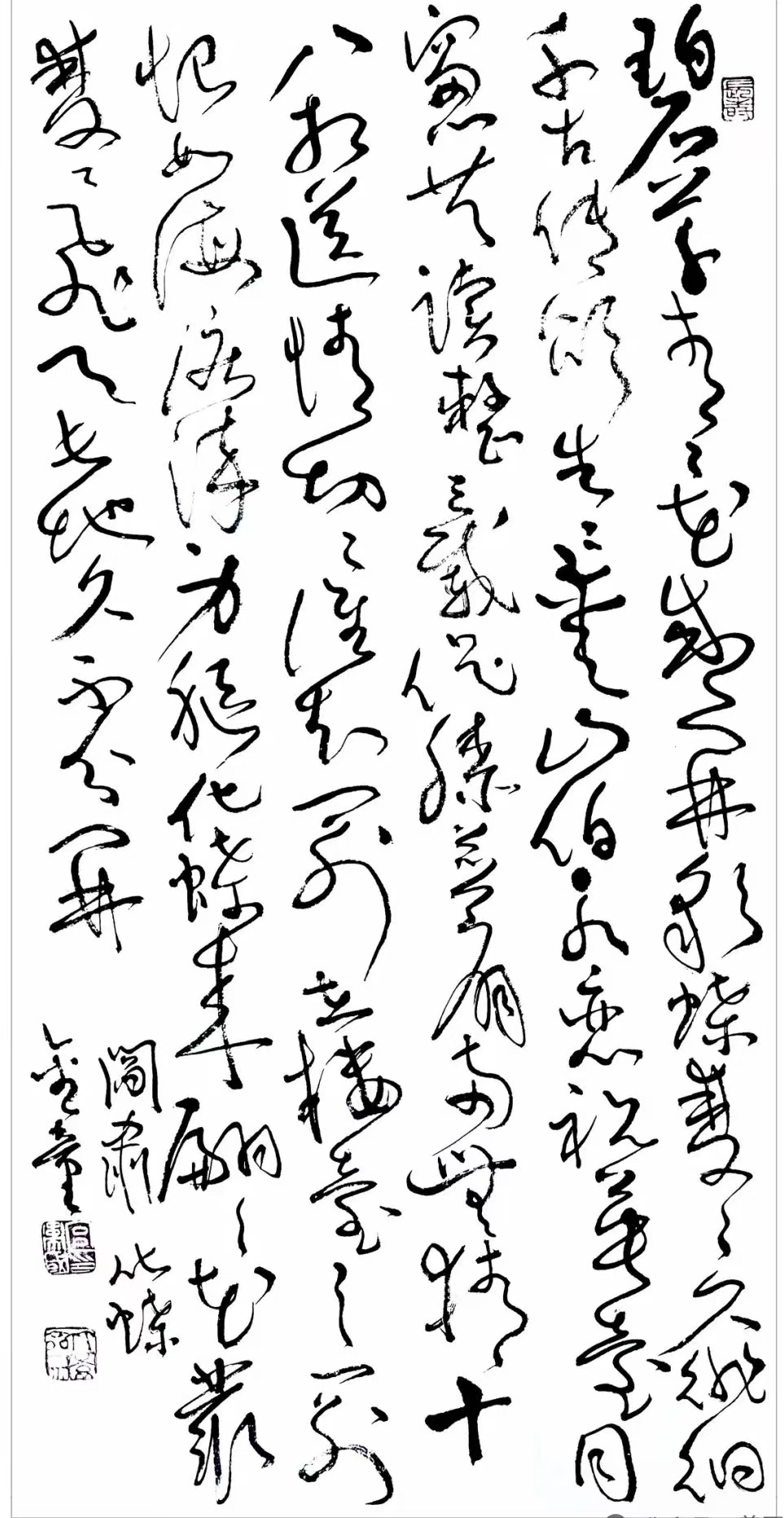

《化蝶》

《化蝶》

作者 阎肃

碧草青青花盛开

彩蝶双双久徘徊

千古传颂生生爱

山伯永恋祝英台

同窗共读整三载

促膝并肩两无猜

十八相送情切切

谁知一别在楼台

楼台一别恨如海

泪染身躯化蝶来

翩翩花丛双双飞

天长地久不分开

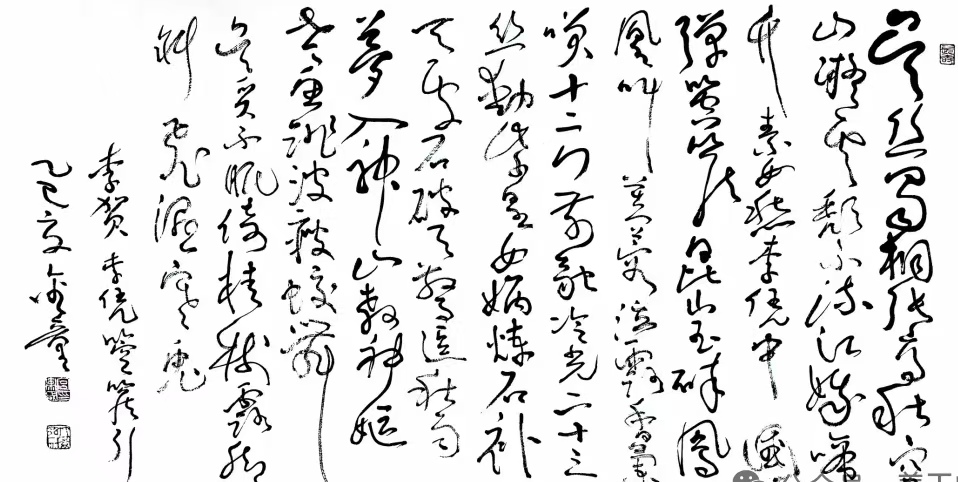

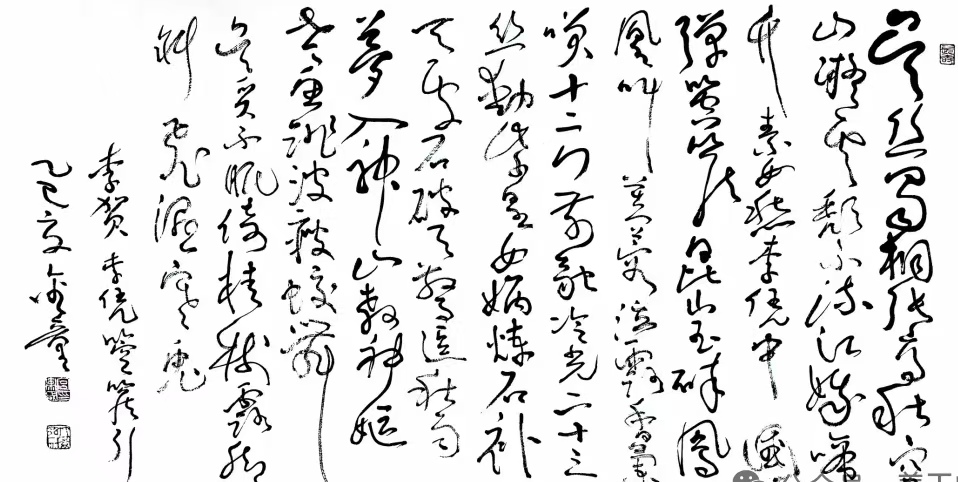

《李凭箜篌引》

[唐]·李贺

吴丝蜀桐张高秋,

空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,

李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,

芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,

二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,

石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,

老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,

露脚斜飞湿寒兔。

《九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来》

——上林湖青瓷水盂赏析

作者 宫卫国

在我收藏的瓷器中,最使人怜爱的是一套青瓷荷叶碟和蟾蜍水盂。每当捧起她们时,其精美的造型和精湛的工艺,都让我赞叹不已。尤其那碧绿的湖水般清澈的釉色,真是美不胜收,引人如入青山绿水之间,让你顿时想起唐朝陆龟蒙的诗句“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”止不住地赞叹“美美美!”每次把玩在手,我都会情不自禁地赞叹古人的智慧和工艺,惊讶于他们是怎样把瓷器做到了这样绝美的境界呢?这两件瓷器就是产自上林湖越窑的青瓷。

上林湖越窑位于慈溪市匡堰镇的上林湖畔,始于东汉,兴起于魏晋南北朝,鼎盛于唐宋时期,是中国历史上第一个“官窑”。

上林湖不仅是中国青瓷文化的发祥地,还是“海上陶瓷之路”的发源地。1988年,上林湖越窑遗址被国务院批准为国家级重点文物保护单位,目前有120多处越窑遗址。

上林湖越窑烧制青瓷的历史十分悠久,从东汉晚期经两晋、隋唐直至北宋,有一千余年。五代吴越国钱氏王朝在上林湖曾设置过官监窑,专门从事生产釉色青绿、釉质莹澈的“秘色瓷”,作为宫廷用品和进贡瓷器。

上林湖越窑在东汉至隋代前一时期瓷器比较简朴。东汉常见器物罍、罐、壶、洗、钵、碗等,釉呈青灰、青绿或褐色。后一时期主产碗、罐、碟、鸡首壶、水盂等。因装烧采用叠放,胎骨粗厚,故器皿笨重。唐代晚期,创制和使用了匣钵,坯件装在匣钵内烧成,不再相互叠压和受烟火、灰砂的熏染,因而釉面光洁,色泽一致。瓷器胎质细腻,各种生活用瓷做成花、叶、瓜果的形式,出现了敞口碗、莲花碗、海棠式碗、荷叶形碗、盘,以及瓜形注子、粉盒、油盒、瓷塑、瓷枕和各式水盂等,器形新颖活泼,轻盈可爱。这一时期的瓷器釉层均匀,色泽淡稚。唐代“茶圣”陆羽对此给予了高度评价,他把越窑青瓷的釉色比类冰似玉。到了晚唐五代时期,越窑“秘色瓷”釉面晶莹润泽,如宁静的湖水一般,清澈碧绿。唐代诗人陆龟蒙咏《秘色越器》:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯。”诗句中说的正是唐代晚期越窑创烧的秘色瓷。这一时期的瓷器代表了薄釉青瓷的最高水平,是制瓷技术上的巨大突破,同时也成了唐朝皇亲国戚的专用瓷器。对此,当时的文人雅士也都不吝赞美。如顾况有“舒铁如金之鼎,越泥似玉之瓯”;孟郊有“蒙茗玉花尽,越瓯荷叶空”;施肩吾有“越碗初盛蜀茗新”;许浑有“越瓯秋水澄”;郑谷有“茶新换越瓯”;他们都称赞上林湖青瓷如碧玉般晶莹温润,嫩荷般翠嫩碧绿,青山叠翠般赏心悦目等等。

越窑的兴盛持续至北宋初期,北宋中晚期走向衰落。自中唐至北宋早期的两个世纪是越窑的鼎盛时期,其生产规模、工艺水平、产品质量在各大名窑中均居领先地位。越窑青瓷不仅上贡朝廷,下供庶民,一直是备受青睐的日常生活用具和数度进贡皇室的珍品,而且还远销亚洲、非洲的近二十个国家和地区。越窑的生产工艺对我国南北方众多窑场和朝鲜半岛、日本的青瓷生产产生了广泛深远的影响。南宋开始,越窑便逐渐湮没在历史的长河之中。上林湖窑火虽然渐渐熄灭了,但是它所引领的青风雅韵延续了下来,并影响了中国瓷器的发展。

而今,上林湖青瓷已经成为珍贵的收藏品,存放在世界许多国家的博物馆和收藏家手中,他们将永远流传后世。上林湖青瓷作为一种文化更将永远发扬光大,成为中华文化的复兴和发展的重要内容。

编辑:云影

yx