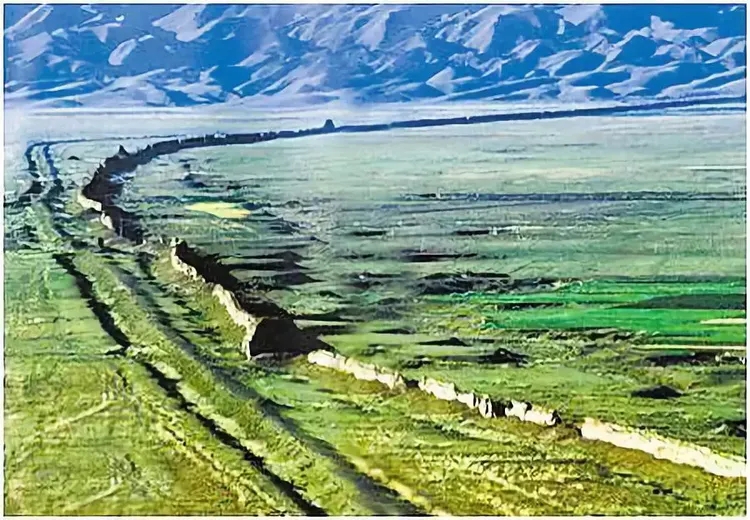

多次驾车或坐火车从河西走廊经过,都可以看到古长城的遗迹……

春秋战国时期,随着战争规模的不断扩大,聚落城垣已不能达到保卫整个部落安全的目的,

这就迫切需要将聚落城垣连接起来,延伸为各诸侯国共同的城墙,作为军事防御工事的长城,便由此应运而生。

而秦始皇统一六国后,面对北方强悍匈奴和其他游牧民族的袭扰,秦朝采取的一项重大军事措施,

就是把战国七雄的城墙全部连接在一起,这样在中华民族幅员辽阔的版图上,一条伟大的万里长城便出现了。

西汉元狩二年(公元前112年),最早修筑河西长城“令居塞”700多公里。

明王朝更加重视长城修筑,河西共修筑长城近千公里。迄今山丹县境内的汉明长城、烽燧、列障,

是目前国内保存最完整的一段古长城,被专家誉为“露天长城博物馆”。

河西汉长城共分三段筑成,东段修筑最早也最完整,史称“令居塞”,

东起今永登县滨河处,向西北绕过民勤县北部,西过永昌、山丹、张掖之北,

经过东山寺口子、人宗口、加岭墩等地,越临泽、高台,而达酒泉以北的金塔县境。

中段是酒泉至玉门关之间的边塞,东起金塔县境,西越敦煌西北至玉门关。

西段是敦煌至盐泽之间的边塞,东起玉门关,西沿疏勒河向西,经哈拉湖到达盐泽(今新疆罗布泊)。

汉长城修筑以“察地形、依险阻、坚壁垒、远望侯”为原则,

根据当时河西地理条件,勘测线路,因地制宜,因陋就简,就地取材。

河西令居塞,大致沿龙首山、合黎山南麓向西北行,逢山掘崖逢河劈岸逢原挖塞,

分段开挖“阔塞”(宽而深的壕沟),铺设“天田”(用作侦察敌人踪迹的沙田),

并辅以军事坞堡、报警烽燧、交通驿站和保障粮囤。

整条长城以壕沟代替墙垣,全线由壕沟、山崖石壁、自然河岸和故城、坞堡、墩台、亭堠等列障构成,

形成了塞防天堑,要隘守关,墩堠相望,烽火示警的防御体系。

汉塞、列障除了军事防御和保护丝路畅通,在保护河西屯田开发中,

也发挥了重要的作用,虽年代久远,迄今仍清晰可见。

但是,在中国历史上,为了修筑长城,不知使多少劳动人民流血流汗,甚至妻离子散家破人亡。

汉朝陈琳诗《饮马长城窟》:“生男慎莫举,生女哺用脯,君独不见长城下,死人骸骨相撑柱。”

就是对广大劳动人民修筑长城之苦的真实写照。

河西明长城在汉长城基础上依地形而建,汉长城在北,明长城南,两者并行延伸,

相距一般在10-100米之间。明长城修筑就地取材黄土版筑,墙基宽4米、高5米,

边墙顶上有巡道,宽1米多,供戍卒顺畅通行。

明长城以厚而高的墙体结构为主,在选料用料、修筑质量、结构工艺及防范措施等方面,

较汉长城都有较大改进和提高。陆地长城夯筑黄土修筑高墙貌若铜铸,

城驿、关隘要地则改土筑为砖砌,或以条石、巨砖包成,生铁灌缝(如硖口驿古城,又叫“生铁城”),

牢固无比,坚不可破,俗有“铜墙铁关”之称;山地长城建在陡峭的山梁上,并开采山石,

凿成巨形石条,叠砌城墙,内填沙土,异常坚固;

沙漠长城则用沙砾作主要材料,辅以红柳、芦苇或芨芨草,沙砾层厚约20厘米,

柴草层厚约5厘米,层层交错相互黏结,以使城墙更加稳固。

明长城与全国各地的城防、关隘、都司、卫所连在一起,构成了坚固的防御体系。

河西境内的汉明烽燧、墩堠星罗棋布,纵横交错地分布在长城内外岗峦、驿城制高点和堡寨田野附近,

它既是古代驻防军队的观察哨所和军情警报的传送站,又是戍边移民的分界线和屯田守备清野的瞭望哨。

其传递军情通讯的方式,各朝各代皆有定制,但各有不同,主要是燃烟、放火两种,

另配有鼓、炮和可挂起来的标示物等。烽火台由吏卒日夜把守,一旦发生紧急军情,

白天放烟示警称为“烽”,晚上点火示警称为“燧”,也有在白天晴朗天气时,

高悬鲜艳彩色布物,以示警报信者,称为“举表”,烽燧、举表以特别规制,提供警报或请求救援。

河西明长城在汉长城基础上依地形而建,汉长城在北,明长城南,

两者并行延伸,相距一般在10-100米之间。

明长城修筑就地取材黄土版筑,墙基宽4米、高5米,边墙顶上有巡道,

宽1米多,供戍卒顺畅通行。明长城以厚而高的墙体结构为主,

在选料用料、修筑质量、结构工艺及防范措施等方面,较汉长城都有较大改进和提高。

明长城驿城、列障居守关隘要津,各种军事防御设施齐全。

在今山丹县境内汉明长城、驿站古城、列障烽燧保存最为完好,被专家誉为“露天长城博物馆”。

其中定羌庙(今绣花庙)驿、硖口驿、新河驿、山丹驿、东乐驿等,鱼贯相接各抱地势,守护着一方平安。

欢迎关注微信公众号

版权所有©2019

京ICP备1204503号