稷山县创建红色教育基地典型材料

红心在这里闪亮

稷山县关心下一代工作委员会

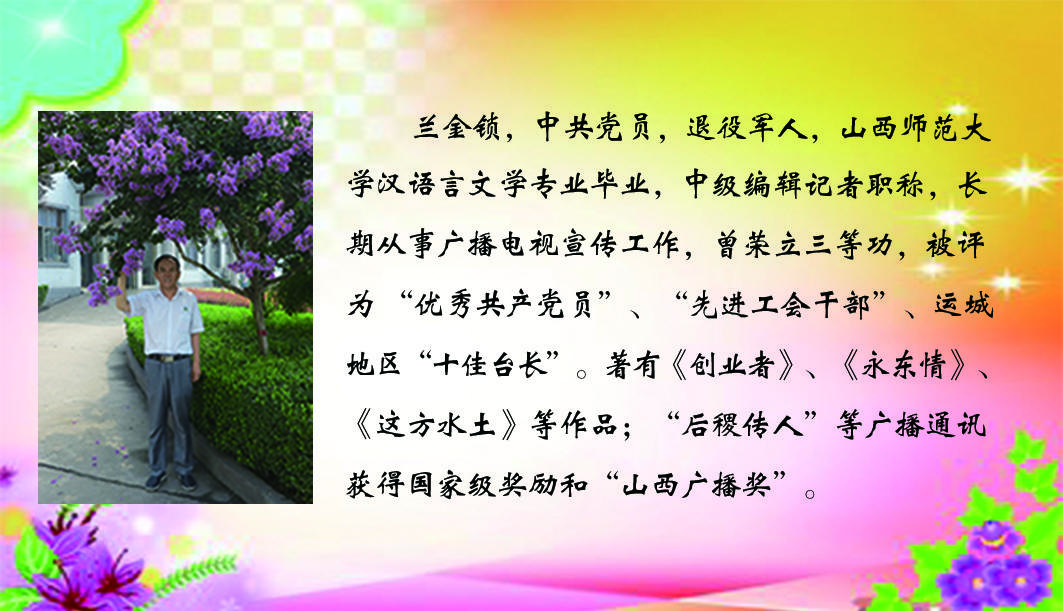

作者:兰金锁 音乐:共产党人

马家巷红色教育基地开馆仪式

要让红旗飘万代,重在教育下一代。这已经成为整个社会乃至每个家庭每个人的共识。

从稷山县城出发,沿108国道向西,驱车10余公里,便是稷山县马家巷红色教育基地。走进这里,“光前裕后”的景区门楼两侧写着:“浩气漫龙沟苍苍翠柏英雄影,勋名垂禹甸历历青山红色碑”。拾级而上,呈品字形结构的基地场景,宏伟壮丽。“英烈堂”、“壮丽稷山馆”、“艺术乡村馆”雕梁画栋。这里,有毛主席等老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩,有抗日战争、解放战争时期稷山县千名烈士名录,有马家巷村36名英烈的石刻画像,有新中国建立后干部下乡和劳动模范的榜样,有稷山县的发展,有马家巷的变迁。

景区门楼

丰富的红色资源折射出这里取之不尽的精神宝藏。于是,人们从四面八方慕名而来,面对伟大领袖毛主席的巨幅雕像,在高高飘扬的五星红旗下握拳宣誓,留下了红领巾的决心,共产党员的承诺,参观者的敬仰。

建红色基地,选址是关键。把基地选在风水绝佳的马家巷村北土丘之上,就像村里高高补起的赓脉,正气内存,邪不可干,从而预示着后人的兴旺发达。有人说:“她是马家巷村的一处美丽风景”;有人说:“她更像马家巷人民挺胸昂首的骄傲!”

壮丽稷山馆

艺术乡村馆

物华天宝,人杰地灵。早在1937年,共产党员李达、李银来就在马家巷成立了山西晋南最早的农村党支部。 抗日战争和解放战争时期,马家巷就有102人投身革命事业,其中36位英勇献身。可以说,马家巷就是一块承载着革命传统的红色沃土,在这里有取之不尽的红色资源,有许许多多可歌可泣的红色故事。

慧眼识英雄,理璞成大器。如何将马家巷丰富而又厚重的红色资源,变为下一代成长进步的动力?稷山县关工委主任马卯录早就心有灵犀,考虑再三。因为马家巷是他的家乡,他对自己家乡的了解再也熟悉不过了。于是,他亲自组织策划,并联系马家巷在外人士,与村党支部、村委会一起,上下联动,左右发力,很快掀起了轰轰烈烈地创建马家巷红色教育基地的热潮。

群策群力办大事,资金便不在话下。稷山县关工委和马家巷党支部、村委会一班人争先恐后,并发动群众,捐资兴建。作为关工委主任,马卯录率先垂范,不仅自己带头捐款,还动员子女和亲属捐款。

星星之火,可以燎原

追慕先贤,崇拜英杰

一石激起千层浪。县关工委的同志纷纷响应,村干部和村里的有钱户也都纷纷拿出自己的捐款。紧接着,一份“关于建设马家巷红色教育基地”的倡议书发出,更加激起全村男女老少的捐款热情。短短两个多月时间,就捐款260多万元。其中最多的马保平捐款50万元,捐款年龄最大退伍军人马耀庭92岁捐款20000元,捐款年龄最小的6岁儿童马金乐捐了100元的压岁钱。村民马兵吉家里困难,就把粜了粮食的4000元全部捐出,村委会考虑到他家还要生活,只收了3000元。据统计,全村421户人家,户户捐款,其中就有60户人家,祖孙三代捐款。2019年正月初一,人们吃完饺子的第一件事就是捐款。捐款的队伍像龙蛇舞动,场面十分感人。看到这场景,九秩高龄的马帮稳老人激动地说:“这不就是抗美援朝的劲头吗?!”

红色教育基地捐款光荣榜

怎样才能把钱用在刀刃上?党支部、村委会立即组织全体村干部召开会议,分工协作,要求大家一定花好群众的这笔红心钱。村干部分成四个筹备组,各负其责。党支部书记马红俊,村长马泽光,一个管集资,一个管基建,一心扑在红色基地建设上。村民们感动地说:“红俊、泽光为咱们村的下一代办了一件大好事!”2019年4月,省关工委主任李政文、副主任张铁锁调研时感慨地说:“近年来,农村捐款建庙的现象屡见不鲜,可是像马家巷这样发动群众,捐资兴建红色教育基地却十分罕见。马家巷的干部群众了不得!”

省关工委主任李政文、常务副主任张铁锁调研

各级政府部门命名的“六个教育基地”

如今,稷山县马家巷红色教育基地,已成为各级党委和政府命名的六个基地。它们分别是:运城市关心下一代工作委员会命名的“红色教育基地”;稷山县退役军人事务局命名的“退役军人教育基地”;稷山县关心下一代工作委员会命名的“青少年革命传统教育基地”;中共稷山县委命名的“红色传统教育基地”和“稷山县爱国主义教育基地”;稷山县委党校命名的“现场教学基地”。

马家巷火了,从此变得热闹非凡。县委、政府部门的党日、团日活动在这里举行;纪检监察部门的廉政教育活动在这里开展;许多中、小学校在这里开设传统教育课堂;更有许多许多的人们利用节假日自发地来到这里,在这里参观学习瞻仰。 据不完全统计,自2018年以来,先后就有80多个单位,15万人次来到这里。

这里,红心在这里闪亮!

欢迎关注微信公众号

版权所有©2019

京ICP备1204503号