热浪滚滚的八月,我来到美丽的江南高原——“怀玉山”。这里的高山盆地海拔平均1000米,年平均气温12-16度,“盛夏夜盖被,立秋桃始熟”,是山中气候的真实写照。更因为,这里是方志敏、粟裕等革命先辈率领中国工农红军北上抗日先遣队浴血奋战的地方,是方志敏不幸被俘地,也是“清贫”故事的发生地。

触景生情,浮想联翩,似乎某种缘分拉扯我想起老部队首长的嘱咐:“多写部队的故事,赓扬部队的精神……”我无暇顾及那些美丽多彩的高原风光,成日里沉浸在联想与回忆的思域之中。

习近平总书记给建设和守护密云水库的乡亲们的回信,猛然让我想起:当下正是老部队铁道兵第13师迎战强烈地震、保卫密云水库45周年,敬爱的老师长孙福喜进入我的眼帘,恰是在那日夜抗震的勇敢拼搏中……

立意迅速清晰,主人翁便是老师长。思如泉涌的我,连夜伏案,奋笔疾书,一气呵成。

撰文回忆老师长——这位全师的领军人物,事迹可摞,成千上万,从何落笔?多年的写作经历提醒我:扣住重点,扎紧口子,力求“滴水之中见太阳”。

《军人的伟姿,战将的风范——印象中的老师长孙福喜》一文(以下简称“印象”一文)初稿形成,我即刻发往老师长的家人审阅,满心希望拾遗补缺。

等待完全出乎意料。孙师长的长子远平先生在激动中告诉我的却是:“父亲当年多次提到,可敬可爱的是那些没日没夜战斗在大坝工地上的官兵。吃饭时,碗里常常是雨浸的饭,菜是浪打的汤,他们毫不在乎地撇掉水,扒上几口,又接着战斗……还有那些似乎不知饥饿的技术人员……”没有提及他父亲的生平往事。

无数次的沟通,不断的打扰,总还是围绕我记忆中的“碎片”……

几番下来,无意间倒有不少让我兴奋的收获。

在我的记忆中一直深藏着一个疑问:密云水库抢修中专家和部队间曾有过激烈的争论,中铁16局编纂的“志”里也记载着老部队为加固白河大坝曾经连战三次。“这是为啥”?心中的好奇让我与远平先生、与许多老战友有着N次手机语音的连接。最后,我明白了个中缘由,不得不更加敬佩“善抓战机,重点突破”的老师长,我情不自禁地在“印象”一文里落下许多情感点缀的笔墨。

在搜集“印象”一文的素材中,一则军民情深的故事引起我的注意。当年铁13师从襄渝线转场沙通线,师部初选驻地是北京市怀柔县城。恰在此时,原在襄渝线时的驻扎地陕西省白河县的县委书记提任北京市密云县的县委书记。他得悉我师部正在选择驻地,非常高兴地四处宣扬铁道兵13师是支亲民好部队……在他的积极斡旋下,我师部最终落脚密云县城。这个故事真切反映了老部队当年修建襄渝铁路期间,深得当地党委政府与百姓的好评。为此,我针对部队转战沙通线特别是密云水库保卫战深得群众拥护的事实,毅然决然地把他们口碑中盛赞铁13师为“首都师”一说跃然纸上。

还有,在我阅读完《铁血雄师》一书有关老师长的简介后,总有一丝丝的遗憾:“老首长怎么没有抗美援朝的战争经历?”当得悉当年朝鲜党刊曾以“孙福喜部队”报道过老首长英勇战绩,我欣喜若狂,更认定老首长就是我心目中的“虎狼之将”,更使我引以为傲。

撰写“印象”一文,不能不提及先于我任职铁13师宣传科的老战友王希桥大哥。他在最适当的时候,给我发来其当年刊登在《北京日报 》和铁道兵报告文学刊物上的文章“密云水库保卫战” 。在唐山大地震发生时,希桥战友幸运地从位于密云古北口的铁64团某营被震倒的营房里脱险。当他刚从废墟里扒出自己的衣物,便接到科里的紧急命令,要他火速赶到几十公里外的密云水库采访。蓬头垢面的他马不停蹄地赶到现场,铁62团6连早已投入白河大坝加固战斗。希桥战友以这支接令后20分钟首先赶到的铁13师连队为缩影,详细描述了他们抗震抢险的全过程。这篇文章,对于在45年后回望当年抗震抢险的我,如获至宝,受益匪浅。

“印象”一文的最终定稿,是由一组照片告罄的。

当我在键盘上敲击那段刻骨铭心的老师长率部抗震抢险的文字时,心里就在琢磨,若配上现场老照片,读者一定更加直观,更能身入其境地感受到部队当年千辛万苦的威武之战。

我四处寻找那些老照片,流逝的岁月却带来我屡屡失望。许多战友的帮助也无功而返。甚至,连理想的大坝实景照片也难以找到。

正在我着急无奈之时,铁兵二代、原铁13师副政委毕庶秀之子毕鲁可先生,以其在电视台主业拍摄的广泛人脉,替我收集到了来自各方朋友上世纪九十年代拍摄的“密云水库白河主坝”十多张实地全景照片。见着这些珍贵的历史照片,我成文的激情又一次燃烧起来。

助我成文的还有许多老战友和铁二代以及身旁年轻的朋友们。这是一帮热爱铁道兵、情系老部队的热心人,是我强有力的后援支撑。我的丫头也快乐地加入了这一行列。

有关网站早早地期盼能尽快看到有这么多人参与的作品问世。

因为这是中国红色文化的一部分。

红色胜地,满目英烈,精神不死,浩气长存。

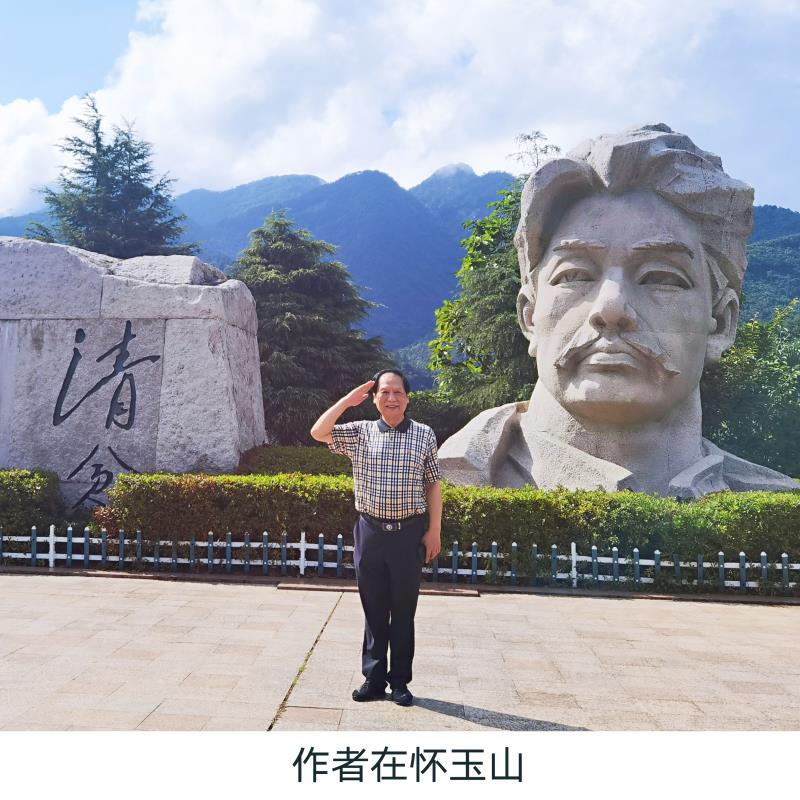

我漫步在怀玉山的红军大道上,仰望远方那高高的方志敏英俊壮实的石雕头像,以及那中国工农红军北上抗日先遣队的鲜红战旗,想着当年英勇献身于此的上千名红军战士,他们都是“为了可爱的中国”。

“为了可爱的中国”,无数革命先烈、仁人志士前赴后继。

“为了可爱的中国”,可敬的老师长等一大批中国军人英勇顽强,不怕牺牲,忘我地战斗在各自的岗位上。

我们,光荣的中国退役军人以及后代,弘扬红色文化,不辞辛劳,奋笔耕耘,心中的夙愿正是“为了可爱的中国”!

2021年8月18日

作者简介:万广水,1972年底入伍,曾任铁道兵第十三师宣传科干事等职。

编辑:岁月凝思

欢迎关注微信公众号

版权所有©2019

京ICP备1204503号