今日紫阳

1970年9月,恒紫公路在部队和安康地区几个县人民的奋力拼搏下,终于可以通车了,我们铁道兵的汽车终于能够进入紫阳县了。

紫阳县位于安康地区西南部(也是整个陕西省的最南部),它的北面是汉阴县,东北面是安康县(现为安康市),东面是岚皋县,西面是汉中地区镇巴县,南面则是高高大巴山,过了大巴山,就是四川省和重庆市了。

道光年代编撰的《紫阳县志·地理志》是这样描写紫阳的:

“县境万山陡崖,绝少平地。”

紫阳全县万山综错,河溪密布,汉江自西北方流过来,在城关附近转向东南,从而横贯全境;任河则由西南向东北流过来,在离城关不远处注入汉江。两条河流将全县分割为东南部大巴山区、西南部米仓山区和北部凤凰山区三块,任河东南岸及汉江南岸是大巴山,任河西北岸是米仓山,汉水东北岸是凤凰山。从广义的概念来说,实际上这三个大山脉都属于大巴山区,因此也可以说紫阳县地处大巴山区,是个多山的县份。全县地形最低海拔为277米,最高海拔2522米。

在与四川交界处,有个地方叫做斗天坡,就有民谣形容这个地方说:

“有女莫嫁斗天坡,老死的少,摔死的多。”

据1974年一次调查的资料显示,全县当年摔死人数占全年死亡人数的1.4%,占非正常死亡人数的19.4%。由此可以想象该县山岭陡峻的状况。

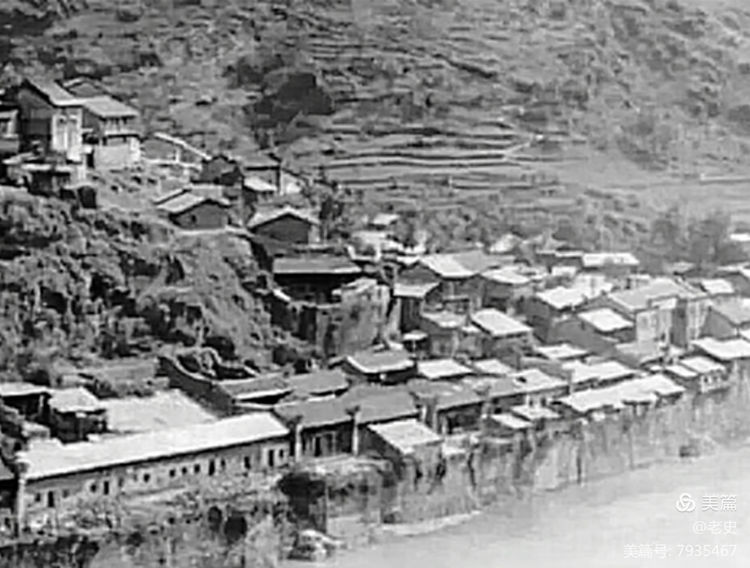

当年紫阳县城江边的吊脚楼

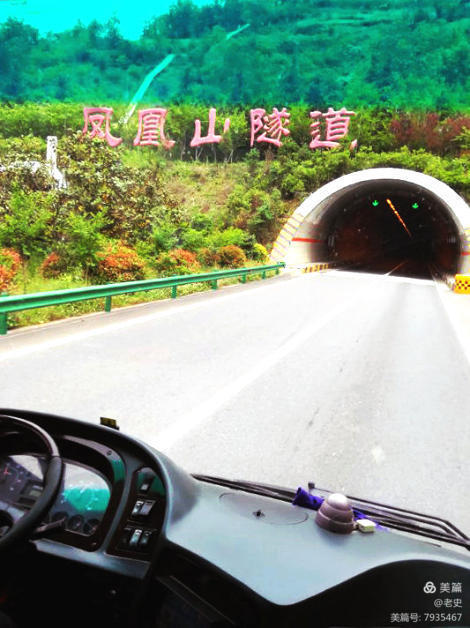

恒(口)紫(阳)公路是为支援修建襄渝铁路而建的一条战备公路。它的起点是安康(当时还是县)恒口镇,止点就是紫阳县城关。恒口在汉白公路边,距离安康市区约20多公里,是个交通十分方便的地方。它离紫阳也不远,直线距离不过32公里,最近建成的包茂高速公路带点弯道,这两地也就是35公里。但是由于恒口与紫阳之间横亘着高高的凤凰山脉,这条跨越石泉、汉阴、紫阳、安康四县(市)的山岭从东到西长达三百余里,最高处海拔两千多米,是安康地区跨度最大、面积最广、山峰最高的山脉。要想翻山过去,就像过了一趟天梯。过了蒿坪镇,还有一座紫阳县境内海拔最高的山岭米溪梁,将蒿坪与县城活生生地分隔两地。现在的高茂高速公路从蒿坪到紫阳就是直接穿过一条隧道过去,隧道的长度足足有8公里左右。在当时的条件下,这条公路只能翻越凤凰山和米溪梁这两座大山梁,一路全是高山深谷,悬崖峭壁,修起来就不是那么简单了。自1958年起,它历经了五次勘测,三次上马,均因条件不具备而有始无终,因此紫阳县就成了当时全国仅有的5个不通公路的县城之一。

直到1970年,由于修建襄渝铁路的需要,国家计委在《关于加速襄渝铁路建设会议纪要》中指出:

“陕南5条公路的建成对促进襄渝铁路中段全面展开施工是一项带有决定性的任务,要抓紧施工,力争早日建成通车。”

这5条公路就是安(康)旬(阳)、旬(阳)白(河)、恒(口)紫(阳)、紫(阳)巴(镇巴)、渔(镇巴新渔坝)紫(阳)公路。

1970年3月份,也就是我们铁道兵二师已经在陆续开进安康的那段时间,安康地区“革命委员会”和安康军分区才克服种种困难,组织各方力量仓促上阵,开始修建这条搁置了12年之久的恒紫公路。当时地方没有挖隧道、建桥梁的能力,为了翻过大山,越过大沟,这条公路要在山顶上、山沟里转来转去,绕来绕去,尽量选择落差不大的山梁走。为了绕过一条山沟,或者翻过一座山梁,不得不来回绕行十几、二十公里,最后又回到离原处不远的山坡下面或者山沟对面。总共才32公里的直线距离,在崇山峻岭之中,公路就变成了76公里的路程。

当时这条路由安康、汉阴、紫阳三线民兵共建,安康县民兵担负北段的44公里,汉阴县民兵担负中段的17.6公里,还有紫阳县担负南边的近20公里。

据汉阴县志中记载,当时革命委员会、人民武装部接受修路任务后,迅速组建了 一支近6000人的公路基建民兵团,由县领导带头,挑上铺盖行李、干粮蔬菜,纷纷向修路工地集中。他们所担负的工程全部位于米溪梁南北两侧,路线全长17.6公里,路基土石方108万立方米,其中开挖石方90%以上。米溪梁在紫阳县城东北方向,是从紫阳前往安康、汉阴等地的天然屏障。公路修通后,紫阳到安康4小时车程,其中2个小时就用于翻过这座米溪梁。汉阴民工没有机械,全部靠人工,除了少数人自带的铲、锄外,没有其它任何工具,更别说开山放炮、移动土石方所必需的钢钎、大锤、炸药、雷管、导火线了。这段工程多分布在悬崖峭壁,要削平80余座山头,要穿越五指岩、和尚岩、猴子岩、火铺岩、大弯岩、大刀岩等6座绝壁,是恒紫公路全线最艰巨的工程。

安康县民兵也出动民兵6472人,完成路基土石方201万立方米。

……

紫阳县米溪梁

关于恒紫公路的通车时间有几种说法,如紫阳县志中说是“1971年春季,恒紫公路正式通车”,安康的记载却是“(1970年)10月,安(康)旬(阳)、恒(口)紫(阳)公路相继竣工通车”。不过,我们铁道兵二师汽车兵的记忆是不会错的,因为他们从9月开始就开车进紫阳了。可能他们所谓的“通车”,只不过是一段一段的新修公路都连成一线了,他们可以开车进去了而已,但离路面达到正式通车的标准还差得远。所以真正的情况正像安康地方志所记载的那样,是直到10月,这条公路才“相继竣工通车”。

据二师小车班司机严德前战友回忆,9月5日后,恒紫公路初步通车,我们师的部分施工连队开进恒紫公路工地,从恒口至紫阳县城沿途摆开,接过刚修通的新公路进一步加以修整。大部队进紫阳的时候,还只能乘车到蒿坪,剩下的到县城的这段道路还在紧张施工。运人的大车只好在此返回,再去接下一批队伍;首长乘的小车只能暂放在蒿坪,等待路通了再开进县城。师、团首长也和战士们一起,背负着行李、口粮,步行翻过炮天梁、米溪梁等大山梁,上山三十里,下山三十里,最后到达紫阳县城。

今日高速公路穿过凤凰山隧道,差不多就到蒿坪了

由于尚未完全竣工,当时这条公路的路况极差,汽车连的战友们对那段时间在恒紫公路上开车时遇到的种种困难和艰险到现在都记忆犹新。路面狭窄不说,路基也远远达不到标准,上面只铺了薄薄的一层砂石,一下雨就泥浆横流,坑坑洼洼,路中间经常裸露着形状狰狞的大石头。汽车开上去,不是颠簸不已,就是不停打滑,弄不好就会把轮胎磨掉一层皮,甚至划开一长条口子。最惊险的是,车开到悬崖边拐弯处的坡道上,没有护栏,没有石礅,一不小心前轮就到了悬崖边,稍有闪失就会冲入深沟。特别是遇上雨天,车子还常常会发生横滑,走到这些惊险的地方,若遇对面来车了,谁也不敢贸然向前开,大家都把车停在路边,招呼对方来的车先行。

据六团汽车连战友回忆:恒紫路刚通车的一天,因路况极差,又下了一场暴雨,那天晚上从恒口出发,车子一路打滑,并常常深陷泥坑。76公里的路,走走停停跑了一整夜,第二天早上才到紫阳。我们下车互相一看,个个都冻得脸色发青,都还笑得不得了。因为堵车,返程受阻,吃过早歺,我们只好在粮站住下来了。大家也不休息,带队的杨长生排长把地铺打开,带着我们在地铺上练摔跤。他好厉害哟!一时用大背一时用小背,招招出奇制胜,摔得部下一个个人仰马翻,口服心服!大家玩得真开心。

今日高茂高速蒿坪服务区

据战友赵发秀回忆:一次车开到蒿坪大山上,因前面一辆解放牌车打滑,横堵在一个弯急、坡陡,且面临万丈深渊的路面上,造成几百辆车堵在崎岖狭窄的道路上,上也不能上,下也不能下,将整条公路阻塞得严严实实。大概说的也是前面提到的那一次吧,那时山下下着雨,山顶上已经下雪,雨雪把我们的冬装淋得透湿,大家被困在露天又冻又饿。路上我的车因防滑链磨断了,断开的防滑链敲打着挡泥板,一路叮当作响。我听着这一阵阵敲打的声音,心里像被刀子割了一样疼:这么好的进口车,带来的配件又稀少,如果打坏挡泥板,连换的都没有。现在车被堵了,一时走不了,便叫跟车的一位1971年的新兵钻到车下去把挡泥板拆下来,免得打坏了。他蹲在车底泥泞的路面上,用冻僵了的双手拿着扳手拆卸螺丝,虽然使出了吃奶的劲,半个小时过去了,可是螺丝一个都没有拧下来。他带着哭声对我说:

“老兵,我不行了!”

看着冻得发抖的小伙子,我的心比刀子剜还痛,只好说:

“你上车休息吧!让我来……”

就这样,大家在饥寒交迫的大山上被困了二十多个小时。牵引车来了,没有能解决问题,直到最后调来一台推土机,才将这些车一台台拖开。

在寒冬到来之前,我们的车终于开进了紫阳县,将兵员、物资源源不断地运往工地,紫阳老百姓也因为第一次看到汽车而欢腾不已。

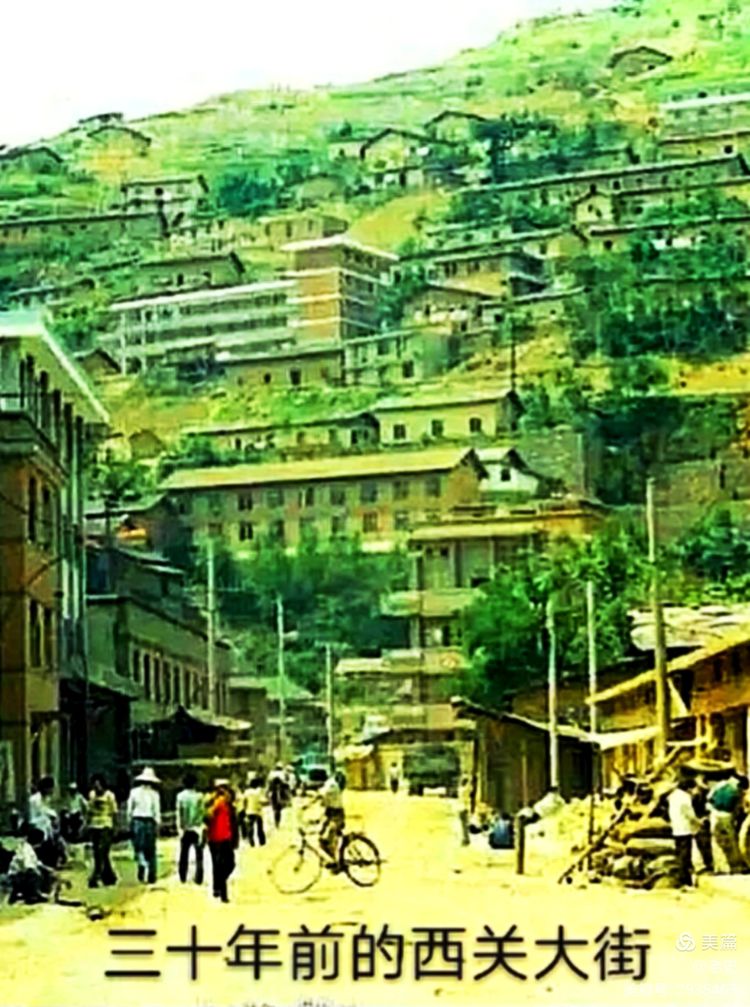

紫阳,今天虽然可以说她是一颗镶嵌在汉江上游的璞玉,但当时封闭落后的程度简直是难以想象。以县城为例,它依山临江而建,靠江一边的街道长不过百米,宽不过两米,街道与街道之间甚至还隔着深深的山沟,步行走在街上生怕掉到山沟里去,开车进城,全城难以找到一个方便掉头的地方;房屋杂乱拥挤,木板房、土房、石板房、砖房,夹杂其间。不少房屋都是用石头垒的,房顶上盖的不是瓦,而是用石头开成薄片盖在上面;江边全是吊脚楼,用木柱子撑起的木楼摇摇欲坠,似乎随时都可能滑入江心;街道狭窄,房屋拥挤,只有教场坝有个几百平方米的活动场地。正如清代江开曾在一首诗中写的那样:

“连登三百六十级,才见斗大一座城。”

全县没有一寸公路,没有一辆汽车,甚至没有一辆自行车。据说,一九五八年“大跃进”,商业部门敢想敢干,费了九牛二虎之力,从山外运来一辆自行车,结果在县城商店摆了好几年也卖不出去,只好收进仓库。当时紫阳唯一带轱辘的机器可能就是压面机,唯一的交通工具就是船,即使县领导到所辖区域视察,除了坐船外就得走路。至于紫阳老百姓,平常出门携物都是靠背篓,背上是高高的竹背篓,手里是一根T字形的木拐棍,在羊肠般狭窄的小路上行走时,像骆驼一样弯弯地弓着背,累了,也不能把背篓卸下,只能靠在山边,把T字棍撑在背篓下面歇歇脚。老百姓在山坡上劳动或行走时,每年都会有人掉下山崖摔死。

三十年前的紫阳县城

我们铁道兵战士走南闯北,见多识广,到了哪里都要编上一段形容当地不同风俗习惯的怪话,对紫阳的形容是:

“紫阳三大怪,石板当瓦盖,南瓜串着卖,面条像裤腰带。”

紫阳今天仍然保留着“石头当瓦盖”的民房

县城尚且如此,到了下面的公社和大队,自然就更是贫穷落后了。

在荒僻的大山里,山民们住得比较分散,有的两三家住在一起,也有不少山坡上只有一家单独住。房子大多为土木结构,耕种的作物以小麦、玉米、土豆等为主,也种黄豆、芝麻。偶尔有一小块平地,都种上水稻,开垦出的山坡地一般种小麦、黄豆。地都是东一小块,西一小块。除少数稻田外,山地石多土少,水很难保存住,所以生产出来的粮食很少,老乡生活都很艰苦。

虽然山多地瘠,粮食困难,但是也有丰富的自然资源。当地盛产黄花、木耳、杜仲、茶叶,走在山里,满山都是核桃、柿子、桐油果……特别是到了秋天,隔着大山沟看过去,光溜溜的树上挂满了大红柿子,将山沟装扮得像挂满了红灯笼。可是因为交通不便,物资难以流通,这些柿子只能挂在树上难以卖出去。据说,只要有人进山,你向主人交一毛钱,能吃多少吃多少,能带多少带多少。可是你带着这些东西能走得出去吗?

汽车开进紫阳,给紫阳人民带来了方便,也带来了新奇。

由于居民分散住在地广人稀的大山上,平时基本没有什么交往,更是一辈子没有出过这座大山,对外面的变化一无所知。甚至有些老年村民还保持着民囯初期刚剪掉辨子时的打扮,也不知道现在是什么朝代,是谁在当皇帝。紫阳人基本上都没见过汽车,当我们将汽车开进去时,轰动了整个紫阳,沿途老百姓纷纷扶老携幼,从几十里、上百里外赶来看稀奇。他们把汽车叫“铁牲口”,把吉普车叫“汽车娃子”,硬说吉普车是解放牌生的儿子。当老乡们看到司机给汽车加水时,惊奇地问:汽车也喝水吗?能喝这么多?还有的问汽车吃什么?是不是吃草?我们战士告诉他们汽车吃的是油时,他们惊奇地说:我们都没有油吃,还拿来喂它们?

紫阳今天仍然保留着

“石头当瓦盖”的民房

编辑:岁月凝思

欢迎关注微信公众号

版权所有©2019

京ICP备1204503号