关角山,高耸于青海柴达木盆地的天峻县,海拔将近 3800 米。冰冻期长达 250 天,年平均气温在零度以下,最低气温可达零下 30 度。空气稀薄,含氧量仅为海平面的一半,沿线一片荒芜。这里有着青藏铁路一期海拔最高、当时世界最高的隧道,由铁道兵十师参与建设,堪称永载史册的伟大铁路!

1974 年 4 月,我父亲从陕西安康的襄渝线奔赴青海省天峻县,为部队营区做先遣设防。47 团负责天棚至南山 40.77 公里的任务,其中关角隧道(轨面海拔 3680 米、全长 4009 米)乃是全线的控制性工程。

1974 年 8 月初,在父亲的引领下,我与母亲、两位姐姐从四川乐山基地踏上充满未知的旅程。火车的轰鸣,两次辗转,将我们送达青海西宁。然而,托运的被褥和生活用品迟迟未到,我们只好在师西宁招待所暂时栖身,两天的时光无声流逝。顺路的车辆久等不来,无奈之下,又多等了三天。终于,在第六天的晨曦中,我们坐上两辆解放牌敞篷车,朝着天峻县进发。傍晚时分,天峻县映入眼帘,这是一个没有春夏之季,只有漫长寒冬的牧区小县,人口稀少,不足一万人。县城海拔 3406 米,连一棵树木都难以寻见,自然条件恶劣到了极点。我家安在了团部后面的兽医站家属院,成为铁道兵 47 团入驻青海的第一户家属。刚下车,头疼与呼吸困难便相继袭来,一夜未眠。第二天,头疼、乏力、呼吸不畅,种种不适交织,让我们首次深切领略到青藏线生活的艰难不易。

到了入学的既定时刻,我前往离家不算太远的天峻县完小读书,要知道,这可是县里唯一的小学。不知出于何种缘由,竟让我重新上五年级,我清晰地记得在四川乐山时我就已经上到五年级了,当我走进教室,能够真切感受到同学们那满满的热忱,唯一令我感到困扰的是根本听不懂青海话,青海籍的老师和同学们所说的话,我基本上都不明白。好在五年级的课本我之前已读过,所以也就较为轻松地跟班上课。每次下课之后,同学们都会一窝蜂地挤到教室的东头晒太阳,大家相互拉扯拥挤,却又排得整整齐齐,每逢这种时候,我都只是远远地望着他们。一直等到小学毕业时,我已基本能够听懂他们的语言,并且能够和他们愉快地玩耍了。

1975 年 2 月,我家搬迁到了团部家属院。这里所谓的家属院,实则不过是两排简易的土坯平房,大概总共有着十几户人家。这些房子都是刚盖好的,里面特别潮湿,窗户还透风。青藏高原的冬季格外漫长,而且这里的风沙之大,在其他地区极为罕见。八级以上的大风一年竟然要刮 100 天,并且这风向还变幻不定,我每天上学都必须背对着风,一步一步后退着行走。有时放学恰逢顺风,心里也会特别欢喜,追逐着被风吹跑的小石头,满心愉悦地就这样回到家。

在那艰苦的环境中,挑水成了每日必做的任务。那时我十一岁,已然能够独自去井里打水!去水井的路崎岖不平,冬天的井台上结的冰厚得惊人,水井上有个辘辘,绳子缠得很紧,还有个铁钩子。每次打水,把桶挂在钩子上慢慢放到井底,摇两下绳子才能碰到冰凉的水。桶满了摇上来,这时千万不能松手,不然辘辘反转会伤人的!摇上来后把桶移到井边,挑着回家。水桶时常会掉进井里,只有等到天晴时,大人们才会用多头钓子进行打捞。每一家都严令自家小孩,绝对不许去井边玩耍。

1975 年 4 月 5 日中午,饭点已至,每家的大人都未归来。听闻关角隧道出口出现大塌方,120 多名战士被困在隧道里。我去机关小车班转了一圈,听修理工讲,首长和主要部门的人员都赶赴现场了,之后又听说,北京的一位副司令员和指挥部的一位政委乘坐直飞航班抵达现场。天峻县委得知此消息后,迅速组织人员抵达现场。全县为之震动,我们下午也未去上学,众人皆在等待消息。次日上午听大人们说,历经 14 小时的奋力营救,塌方中的 127 名叔叔均被救出。后来,《解放军报》以《共产主义精神的赞歌》报道了此次塌方事件,文章中提及的先进人物,吴德安、郑新成、袁武学、苌根京等人,有几个人我是认识的。待到我上初中时,青海省中学《语文》课本将这篇报道稿纳入五年级下册作为教材的阅读课文。每当地方的同学问我,这是否是你们部队的事,我都会骄傲地告知他们,这里面的几位叔叔,我都认识,他们的模样、身高如何,并告诉他们我时常能见到这些英雄,那是何等的自豪。多年以后,我在西安与已是大学教授的袁武学相识,他热衷于讲好铁道兵的故事,时常来探望老父亲。2019 年 4 月,我陪同老父亲还参加了关角隧道一营一连在西安的一次聚会,大家都谈到,为了青藏铁路,即便生命有所折损,但是,都无悔将最美好的青春留在了关角隧道。

1975 年下半年,由于我父亲暂时被调到了师教导队工作,为满足我大姐能够顺利上高中的需求,我们一家人再次迁移,搬到了海西州州府所在地——德令哈,并在那里居住了长达半年之久。在此期间,我们结识了韩家、时家、唐家,我还和这几家的孩子结下了深厚的情谊,成为了亲密无间的好友。后来,我们再次回到天峻,又搬到了司令部家属院居住。司令部家属院距团部仅一路之隔每天都按照军号起床熄灯,在院子里最前面的帐篷里住着师里的一个汽车排,清一色的进口柴油翻斗车,每天按时去关角隧道,在假期有一次我跟车去了关角隧道进口,刚走到洞口就被一个战士轰了出来,现在想想就是为了安全。1976年大姐去了大柴旦冷湖,成为了一名石油工人,那是个荒无人烟之地,寂寞与艰苦相伴。二姐则在当地的电厂工作,每日为修柴油发电机而忙碌,手上沾染的柴油味,似乎成了她辛勤付出的独特印记。在院子里母亲面对家属们,总是热心地帮忙照顾孩子,组织大家一起分享生活物资,交流生活经验。哪家有了困难,她总是第一个伸出援手,帮忙解决问题,让家属们在艰苦的环境中相互扶持,共渡难关。面对战士们,母亲总告戒我们,战士们离家都远,能帮的时候一定要帮,要学会尊重他们,有的战士虽然比我大三、四岁,仍然让我们叫叔叔,只要是来家的战士,不论是何种原因,母亲尽可能留下的吃点热饭,有时家里多包些饺子,也让我送给左邻右舍。她用自己的坚强和善良,为我们撑起一片纯净的天空。她教会我们分享,教会我们关爱他人,让我们在这艰苦的环境中,依然能感受到人性的美好。母亲虽然离开我们十三年了,但是现在每当部队战友聚会,战士们、家属们、孩子们,口中满是对母亲的称赞。那一声声的好,如同温暖的春风,拂过心头。

在青藏线一期建设之初,为有效解决战士们被服供应短缺的难题,每年六、七月份,家属们都会带着孩子前往团仓库,领取那些脏旧的棉衣回来清洗。每次,我们先把两件棉衣放进铁制的大盆子里(这个大盆是从乐山带来的),再撒上洗衣粉浸泡。半小时后,孩子们就得穿上水鞋进入盆子踩踏,大人们不能踩,否则盆子会破损漏水。接着,大人们会针对棉衣的关键部位进行擦洗,再用清凉的井水仔细清洗三遍。待晒干后,把破洞修补好,整齐叠好交回仓库,完成这样一件棉衣的清洗修补工作能挣 5 毛钱。有时为全力支持部队的施工生产,到 8、9 月份,我们又要去布哈河边砸道碴、筛沙子。每个孩子先要把拳头大小的鹅卵石聚拢,用一条较宽的皮带(通常由废旧轮胎裁剪而成)套住鹅卵石,然后用铁榔头将石头砸开,分成约 6 块,这样便算是合格的道渣。有时,也会根据施工的具体要求,用铁筛子筛沙子,用一根木棍在一头撑起筛子,将含有小石头沙子通过筛子选出,从而获取符合标准的沙子。每家都会把石碴和沙子集中起来,堆积成方形,静候战士前来收方,每次战士们都格外认真仔细,多一点都不会记录,似乎一方大约是一元钱的报酬。其实子女们堆积起来的每一方道碴和沙子都承载着对这条铁路的期待。我还能记得,当年听到毛主席逝世的消息,我们是在筛完沙子回家路上,一瞬间觉得天仿佛都暗了下来,心里空落落的,满心都是不敢置信和深深的哀伤。一路上或许原本欢声笑语的氛围瞬间凝固,我们十几个孩子都陷入到沉默中,眼里噙着泪,脚步也变得沉重起来,满心都是对毛主席的缅怀和对未来没有他指引的那种迷茫与不舍。

在那遥远且满载记忆的岁月里,我们这些铁道兵的孩子们,无疑都传承了父辈们吃苦耐劳、顾全大局的伟大精神。那是一段深深铭刻在灵魂深处的往昔,记得初二时,遇到一位同在乐山的同级同学,我问她为何比我还低一个年级,她说道,她家在关角隧道的一营住,一年多无法上学,因而现今只能上初一。还有些子弟在草原深处居住,没有学校,也只能放弃上学了。我有一位关系特别要好、姓张的朋友,他的老家在吉林,比我年长两岁,后来考上了吉林大学。他父亲后来调到铁道兵长沙学院工作。我从他那里学到了许多知识。每天下课,我都会去他们班,和高我两级的同学一起玩单腿斗鸡,这是个对抗性很强的游戏。记得有一次美术考试,老师说随意画一张就行,我让他帮我画一个《西游记》里的人物,他给我画了个猪八戒,结果老师给了我零分,成为了我们子弟中的笑谈。当时整个中学不足 400 人,每个班都有四、五个部队子弟,子弟们都很团结,也是一个小团体,每个人的脸上都有“红二团”,手脚都生了冻疮。遇上值日,天还未亮就要在班里用牛粪生火,教室冰冷异常。天峻县的寒冷刻骨铭心,能一直冷到骨头里。一年四季,我总是穿着秋衣秋裤入睡,深冬时节甚至戴着棉帽就寝。即便如此,我们依旧是快乐的。课余时间我们坐最后一排的几个同学天南地北的吹牛,谈自己要干什么工作,说“不能扬名天下,也要遗臭万年”的狂话,夏季约上要好的同学去草原观看赛马,远远眺望草原上的旱獭,骑着自行车在草原上疾驰,下雨天去草原采摘黄蘑菇。学校运动会的举行,放学时的群架,在布哈河边上套兔子,帮子弟们与当地孩子约架,下课后打弹枪。那时家庭作业不多,时常能够去电影院观影。不过,当地的电力供应极为有限,晚上 9 点前便会准时停电。面对这般情形,我学会了自制蓄电池灯和电石灯。制作蓄电池灯时,需谨小慎微地连接各个线路,保证电量能够稳定供应;而制作电石灯,则要精确地把控电石与水的反应,以获取平稳的光亮。有时蓄电池里的硫酸渗透,致使被子烧出个窟窿。这些小小的灯具,在无数个停电的夜晚,为我照亮了一方温暖且光明的小天地,夜里偷看小说,也成为了那段艰苦求学生涯中一抹独特的光彩,见证着我和同学们于困境中奋力成长、坚守梦想的进程。

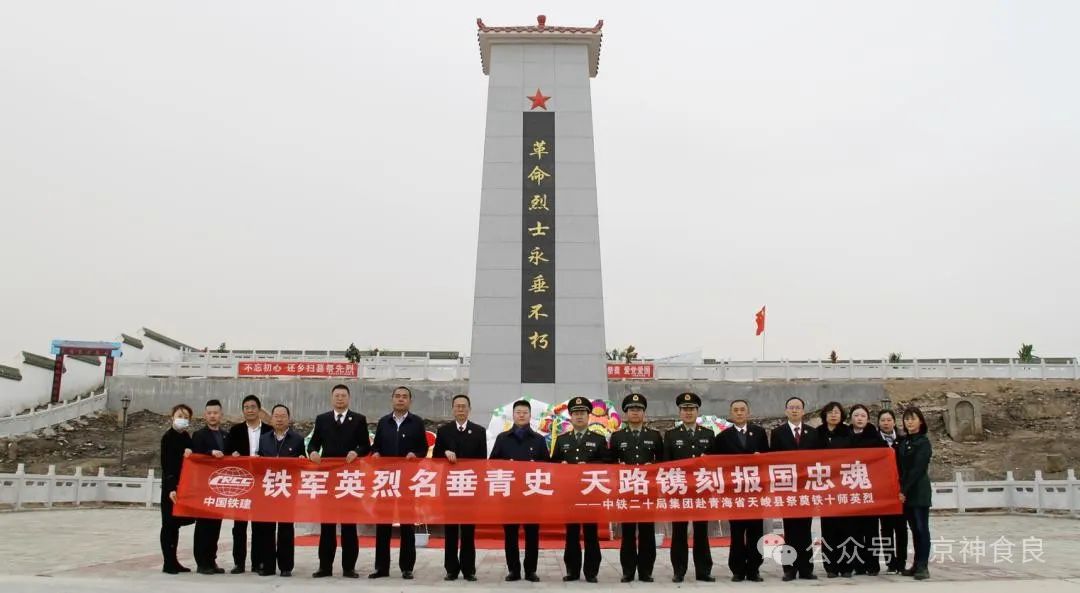

写青藏线,绝对不能不提及青藏线牺牲的战士们。记得我上高中时,有一次因骑毛驴,不小心把肩膀摔脱臼了,去卫生队看病时,看到一辆解放牌敞篷车缓缓开进院子。司机下车后,跟医务人员说了几句,医务人员便迅速登上车厢,对两个人展开紧急抢救。不一会儿,他们下来说,已经没救了。后来听说,是因为车辆翻车,导致了这两人的牺牲。在一本名为《挑战极限 岁月如歌》的书中,有一段关于我父亲对牺牲战友的描述:“在部队时,他在相当长的一段时间内一直负责搞军务工作,对战士们怀着极深的感情。有相关资料表明,在关角隧道施工期间牺牲的 21 个人当中,有 13 个是他亲自为死者穿上最后一套军装,亲自为他们洗最后一把脸,并且亲自抬棺将他们送入烈士陵园进行安葬。”正所谓“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”。我有时也在想,是什么让我们的父辈有这样一种意志的拼搏、这样一种勇气的释放、这样一种精神的展现?他们在用生命的力量去实现人生的价值!

想起前两年,我看到一则令人震撼的新闻。海西州政府,全面且深入地总结出了意义非凡的关角隧道精神,其精神实质乃是:“奋力打通‘登天梯’,成功让天堑化作通途。青藏铁路关角隧道乃是世界上海拔最高、地势最为险峻、建设过程最为艰难的线路。铁道兵第十师四十七团一营、二营的全体指战员们,怀揣着对党的无限忠诚、对祖国的深沉热爱,仅仅凭借着自己的血肉之躯,直面最为恶劣的环境,运用最为简陋的设备,以牺牲 51 名官兵这样巨大的代价,成功打通了青藏铁路上最为复杂、最为艰苦的路段,创造出了在‘生命禁区’中的伟大奇迹,谱写了人类铁路建设史上熠熠生辉的光辉篇章。这则新闻令人心生崇敬与振奋。关角隧道精神是铁道兵们用热血与生命铸就的伟大精神丰碑,他们在极端恶劣条件下,凭借坚定信念和顽强意志,战胜重重困难,牺牲巨大却创造奇迹,彰显出对党的忠诚、对祖国的热爱以及对使命的担当。这种精神跨越时空,永恒长存。

1984 年 4 月,我从陕西返程回到青海天峻,此次是为了将已经离休的父亲以及母亲搬迁至陕西咸阳的铁道兵干休所。至此,我的家在青海天峻县整整居住了将近十年的漫长时光。

这近十年的岁月犹如一把刻刀,在生命的碑石上深深镌刻下痕迹。那是一段与命运深度交织的旅程,十年间,我们见证了自然的严酷与生命的顽强抗争。那无垠的荒原,既是生活的舞台,也是对灵魂的试炼场。然而,也正是在这片土地上,我们学会了敬畏自然,懂得了在困境中坚守希望。那些与家人共度的时光,在简陋的居所里,在与恶劣环境的搏斗中,凝聚成了独一无二的亲情纽带。父亲在铁道兵岗位上的奉献,母亲在背后默默的支持,以及我在这片土地上的成长与感悟,都成为了这段岁月最珍贵的馈赠。如今虽已离开,可那近十年的记忆早已融入血液,成为灵魂深处不可磨灭的部分,永远地改变了我们对生命、对命运的认知与理解,无论走到哪里,这片荒原上的经历都将如影随形,持续地在内心深处回响,提醒着我们那段特殊而又难忘的往昔。

时光悠悠流转,我于 1981 年10月在乌兰县入伍,当的也是铁道兵。我们这群青藏线的子弟,就像被命运的风轻轻吹散的蒲公英种子,飘落在祖国大地的各个角落。大部分人怀着满腔热血投身军旅,在不同兵种里续写家族的荣光与担当。那些技术干部的子女,也多踏上了大学之路,在知识的海洋里奋力遨游。

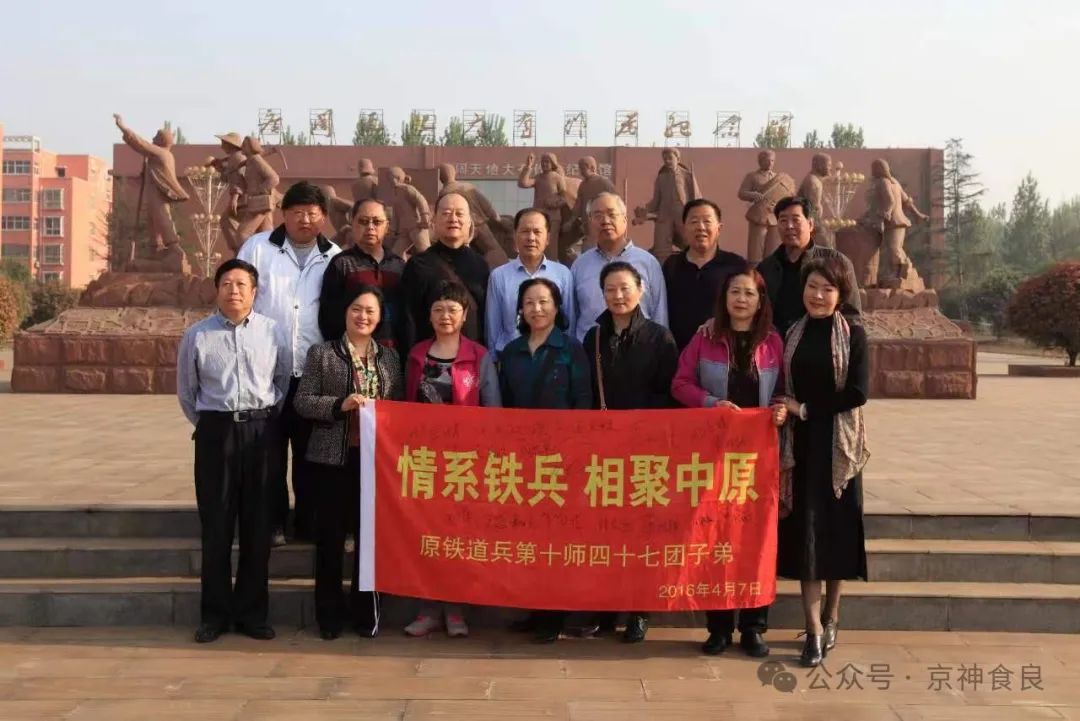

多年之后,当发小们再度相聚,千言万语都难以诉尽心中的万千感慨。曾经在青藏线同甘共苦的记忆如潮水般涌来,那是青春最纯粹的底色。有人在军中历经摸爬滚打,身上多了几分坚毅与果敢,岁月在脸庞刻下的痕迹仿佛是他们英勇征程的勋章;有人在学术的道路上潜心钻研,眉眼间透着儒雅与睿智,往昔的青涩已化作如今的从容自信。

我们围坐在一起,分享着各自在不同领域的奋斗故事。那些参军的兄弟说起在部队里的生死考验、战友情深,声音微微颤抖却满是自豪;而从大学走出来的伙伴,谈及实验室里的日夜坚守、学术突破时,眼中闪烁着兴奋的光芒。尽管大家的人生轨迹各异,但在心底深处,青藏线的那段岁月始终是我们共同的精神家园。它让我们懂得了在艰苦中坚守,在磨难中成长,这份宝贵的财富将永远伴随我们,无论未来还有多少风雨,我们都能凭借这份力量,坚定地走下去,继续书写属于我们青藏线子弟的精彩篇章。

照片由作者提供

编辑: 老粥

欢迎关注微信公众号

版权所有©2019

京ICP备1204503号